从某种意义上说,现代社会科学研究形成了两大路径:观念导向的理想主义路径(ideal approach)和问题导向的现实主义路径(realistic approach)。前者基于某种观念,构建一种理想或理论模型,然后依此模型设计现实构建方案。后者基于现实生活所遭遇的麻烦和困境,本着解决当前问题的态度,依据以往的经验,设计行动改进方案。这两种路径反映在决策科学中,分别形成了两种决策模型,即理性决策模型和渐进决策模型。

社会科学的这两种研究思路也体现在当前关于国家治理的研究当中。众所周知,“治理”是近年来国际学术界讨论的热门话题,中共十八届三中全会提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的表述,更使围绕这个话题所展开的讨论进一步升温。在目前关于“国家治理现代化”的讨论中,许多人聚焦于“治理”和“国家治理”概念,希望从概念出发来推导“国家治理体系和治理能力”的构成,进而说明国家治理改革的内容。但是,探究国家治理改革还存在另外一种逻辑,那就是以问题为导向,依据现代国家的治理经验,设定国家治理改革议程。本文试图遵循后一种思路,来讨论“现代国家治理”的改革方向。

国家的属性和起源

马克思主义认为,国家是阶级矛盾不可调和的产物和表现,从本质上讲,国家是经济上占统治地位的阶级(即统治阶级)进行阶级统治的暴力工具,它是由军队、警察、法庭、监狱等强力机构组成的。应当指出,马克思主义关于国家本质的说明,强调的实则是国家统治的阶级属性,而非国家本身的自然属性。

关于国家自然属性的研究起源于国家自然说之倡导者亚里士多德。亚里士多德认为“人生来就是政治的动物”。人类出于繁殖所需以及相互保全的欲求,自然而然地构成家庭,进而逐步形成自然村落。人类天性向往美好生活,为了满足这种本性欲望,继而在自然村落的基础上自发地建立共同体。这种顺其自然发展形成的共同体就是国家。[1]

古典政治学有一种流行的说法,国家是自由人的联合体。多少年来,人们坚持这个说法,把国家看作是一个联合体或共同体。这就形成了有关国家的古典概念,即国家是指拥有共同语言、文化和历史的社会群体。由于这种社会群体的生活没有具体的边界,所以,最早的“国家”形式恐怕也没有特别固定的边界设定。

在政治学研究中,关于国家起源的说法有多种,其中包括社会契约论、水利工程论(或称灌溉论)、暴力强迫论等。相比较而言,暴力强迫论——“战争创造国家,国家发动战争”——对于国家最初的形成过程似乎更有解释力。日裔美籍学者福山(Francis Fukuyama)引述政治学家查尔斯·蒂利的论点指出,欧洲君主们发动战争的需求,驱动了欧洲的国家建设;虽然战争和国家建设的关联性不是普世共有的,但许多国家形成的最重要的动力就是战争。[2]

随着社会交往的扩大,不同族群之间经常发生冲突,小到类似“部落械斗”,大到有组织的大规模的军事战争。经过不断反复的战争,不同族群或部落之间达成妥协,确定各自生活的地域范围,于是形成了对内具有统一政体、对外具有特定地理边界的国家概念。例如,1643 年欧洲在经历30 年战争之后通过威斯特伐利亚和会所建立的民族国家体系。这种具有特定边界、统一主权的国家被认为是“现代国家”。今天人们所说的现代国家,一般就是指那些享有共同领土和政府的人民所组成的共同体,它们有的是由单一民族所组成的,有的是由多民族所组成的。所以,在人文地理的范畴之内,国家是指被人民、文化、语言、地理所区别出来的领土(country);在社会科学的范畴之内,国家是被政治自治权区别出来的具有一块领地的共同体(state)。无论从哪一种意义上说,人们公认现代国家应该具有三个基本要素:领土、主权和人民。领土就是为一国所属的领地;主权就是统一的行政管理当局,其标志是拥有对内治理社会、对外行使管辖权的国家机构(政府);人民就是被认定为国家所辖成员的国民。

现代国家的标志

如何界定“现代国家”?马克斯·韦伯认为,国家是在特定领土上垄断合法使用暴力权的人类共同体。按照他对于国家的论述,领土、主权、合法性、公民权、科层制、暴力垄断权、权力的非人格化是一个现代国家不可或缺的要素。一般认为,主权与合法性被认为是界定现代国家的关键词,而这两个关键词实际上隐含了现代国家的双重特性——民族——国家(nation-state)与民主——国家(democracy-state)的契合。[3]

中国古代意义上,最初的“国”是指城邑,一个城邑即是一国。商周时期,人们聚居的地方称作邑,《说文》中解释说:“邑,国也”。西周时期,人们用“邦”来表示“国家”的意思。有研究认为,秦始皇统一六国,将华夏文明的地域以统一国家的形式组成一个整体,所以,中国最早在秦王朝时期便已经奠定了“现代国家”的基础,也有人引述日本京都史学派的奠基人宫崎市定的研究,认为中国的“唐宋之变”是人类由古代社会向现代社会转变的最为重要的标志,表明中国是世界上最早进入现代的国家。[4]甚至有人根据马克斯·韦伯关于制度化(institutionalization)、增补制(recruitment)和反应性(responsiveness)的标准,认为中国不仅是第一个发展成现代国家的社会,而且与其他国家相比,其机制化程度已经达到相当的高度。例如,福山就指出,中国成功发展了统一的中央官僚政府,管理众多的人口和广阔的疆域;中国早已发明了一套非人格化和基于能力的官僚任用制度;“作为现代负责制政府的先驱,希腊和罗马非常重要。但在国家发展上,中国更为重要”;“中国国家早熟的现代化,使之成为社会中最强大的社会组织”。[5]

然而,一个具有“现代国家”特质如此悠久的国度,为什么还经常被人们当作“传统国家”来看待?或者被认为尚未完成现代化改造?要回答这个问题,恐怕不得不说明“现代国家”的另一重含义。

考察今天的学术话语,“现代国家”实际上包含了两重含义:一是具有特定领土疆域、统一主权并被国际社会所公认的国家,那与现代世界秩序格局的形成有关。据统计,目前,得到全世界各国普遍承认独立的国家有195 个,其中192 个是联合国会员国,2个(梵蒂冈和巴勒斯坦)属于联合国观察员国。二是具有“现代性”(modernity)的拥有固定领土疆域、统一主权并被国际社会所公认的国家,那与基于现代工业文明的国内公共秩序的合法性构建方式有关。后者所具有的“现代性”与特定历史阶段的文明形式(工业文明)密切相连,它在社会、经济、政治、文化等各个领域,都有与“前现代”国家不太相同的特征,其中,最主要的不同在于国家组织和治理方式的差别。

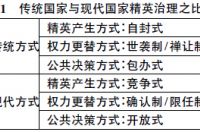

美国哈佛大学历史系教授孔飞力(Philip Alden Kuhn)在《中国现代国家的起源》(Origins of the ModernChinese State)一书中,以政治参与、政治竞争、政治控制为主线,将中国现代国家形成与发展的“根本性议程”归结为三组相互关联的问题或矛盾:政治参与的扩展与国家权力加强之间的矛盾;政治竞争的展开与公共利益的维护之间的矛盾;国家的财政汲取能力同地方社会财政需求之间的矛盾。[6]实际上,他所提供的围绕政治参与、政治竞争、政治控制力三个核心概念所形成的三组矛盾的理论架构,适用于所有国家的分析。但是,比较基于农业文明的“前现代”国家与基于工业文明的“现代”国家可以看到,它们在政治参与的范围和方式、政治竞争的领域和渠道、政治控制力的组织和实现方式方面会有差异。这些差异可以归结为国家治理方式的不同。正如常识所见,“精英政治”(贤能政府)是国家治理古往今来的原则,但在古代世袭制下和在现代民主制下,其实现方式大不一样(见表1)。

孔飞力分析指出,“使得一个国家成为‘现代国家’的,是它所面临的为我们所处的时代所特有的各种挑战:人口的增长,自然资源的短缺,城市化的发展,技术革命的不断推进,等等;而最重要的,则是经济的全球化”。对于同样的挑战,不同的国家由于不同的历史经验和文化背景而做出了不同的反应。[7]从反应的实际效果来看,有些国家成功应对了挑战,而有些国家因为应对失败而陷入混乱。

国家发展的历史也显示,随着社会的发展和教育的普及,以往的封建等级君主制以及形形色色的皇家统治逐渐遭到质疑,具有垄断性和专断性特点的世袭制度失去了合法性,因而也就不能成为解决政治竞争和政治冲突的框架,于是,具有开放性、公开性和竞争性的制度选择成为必要。所以,从根本上说,竞争性和开放性构成了现代制度与传统制度的根本区别。换句话说,现代国家治理的主要功能在于组织“竞赛”,满足社会成员个人或组织之间的“竞争”需要,防止由于权力分配的不公平不公开而使社会成员走上军事政变、恐怖谋杀、全面“武斗”和政治革命的轨道。

现代文献中最常见的关于国家的定义是把它解释成拥有使用合法暴力的垄断性权威的机构,它也通常被人们用霍布斯(Thomas Hobbes)所谓“利维坦”怪兽来形容。但是,这样的认识,可能多少带有误导的性质。因为在所有的政治秩序中,国家也是法的来源,也是公民影响法律和公共政策、保护公民利益和自由权利的制度化平台。反思国家的学术潮流实际上有着与之相同的观点。正如美国印第安纳大学斯科特·戈登(Scott Gordon)教授所言,现代国家不仅是“民主的”,也是“立宪的”,它包含着用来保护公民利益和自由的权力控制的制度化结构。[8]但是,正如一辆汽车的行驶需要两个系统——动力系统和制动系统——的平衡一样,国家的发展也需要两种力量的均衡。既要让国家有能力,又要让国家权力有所限制,这是国家治理永恒的话题。历史上有许多例子,国家能力足够强大,据此可以崛起而成为一个“帝国”,但国家权力没有得到有效的制约,也使这样的“帝国”难以持续。因此,对于国家权力的有效制约就成为国家治理的关键,而如何实现有效性制约又成为国家治理现代化的重要标志。换句话说,国家治理者(统治者)本身是否受到宪法和法律的有效约束,实则是衡量国家现代与否的最重要的指标。

驾驭国家犹如驾驶汽车。如上文所言,汽车的正常运行需要两个系统:一个是动力系统,一个是制动系统。一个熟练的驾驶员,既要学会踩踏油门,通过不断加油,使汽车加速;又要学会踩踏刹车,通过不断“点刹”,使汽车慢下来。只知道踩油门,汽车会失控翻车;只知道踩刹车,汽车会原地不动。

与此同理,一个国家也需要具备两个系统——动力系统和稳定系统,而且要保证它们的有效均衡。现代国家的动力来自于个体的公民以及各种类型的社会团体、媒体、学校、医院、企业、党派等组织,它们不断产生需求,提出诉求,付诸行动,推动国家的发展变化。构成现代国家稳定系统的是宪法、法律和制度(如表2所示),它们为各种“动力机车”提供了既定的运行轨道和程序,并且凭借稳定的暴力系统、司法系统和文官系统来抑制种种“超速”行驶的冲动,并对各种违章行为实施制裁和惩罚。

国家治理其实就是实现“动力系统”和“制动系统”的适度平衡。既要保证国家的发展和进步具有持续的动力,又要保持路基路况良好,不至于“出轨”翻车。从这个意义上看,能否构造两个有效的系统,并使之按照各自的工作原理,实现系统有效协调运转,是评价国家治理水平高低的重要标准。

进一步而言,从国家治理的角度看,一个国家首先要有足够的能力——这种能力主要体现为政府能力,可以简化为“军事能力”和“行政能力”,具体表现为政府要有维护共同体基本秩序、保证经济和社会运转、保障国民生活、应对自然和人为灾变,抵抗外部干预的能力——否则,难免沦为“失败国家”(Failed States,也被译作“失效国家”)或“脆弱国家”(Fragile States)。按照一般的学术定义,所谓的“失败国家”或“脆弱国家”,就是指一些应对自然灾害、战争、经济衰退、内部冲突、社会动荡等问题不力的国家。有研究认为,当一个国家无法履行其作为国家的义务——即,国家领导人缺乏手段和信誉去维护国内秩序或威慑或击败外部威胁;国家领导人没有或不能为其民众提供充分的服务,进而无法获得民众支持——的时候,这个国家就成为“失败国家”或“失效国家”。[9]

《外交政策》2014 年7-8 月刊发世界“脆弱国家指数”排行榜(Fragile States Index),其中前十位国家如表3:

不难看出,上述前十位的“脆弱国家”都因为种种原因表现为国家能力(政府能力)的不足。国家能力的匮乏通常伴随的结果是国家长期陷入内部纷争,战乱不断,人民流离失所,饥荒和难民问题严重。

失败国家的共同特点是国家能力严重不足。有人进一步分析了失败国家的制度根源,指出“国家在经济上失败是因为采行了榨取式制度(extractive institution)。榨取制度使国家深陷贫穷,同时也杜绝了通往经济成长的道路……所有这一类的制度基本上就是有一个精英阶层设计一套经济制度,以广大的社会群众为刍狗,达到自肥且永久掌权的目的……要解决当今国家在经济及政治上的失败,就必须将国家的榨取式制度转变成广纳性制度(inclusive institution)。”也有人译成“汲取性制度”(extractive institution)和“包容性制度”(inclusive institution)。所谓汲取性制度,是指在政治经济等一系列的制度安排下,一小部分人获得利益是通过攫取其余绝大部分人利益的方式来进行,而经济增长所带来的好处主要也被这样的一小撮人所占有;包容性制度则与此相对,在包容性的制度环境下,人们获得利益主要是与自身的行为相对应。“汲取性制度的维持导致国家贫穷,包容性制度的形成带来国家富强”。[10]这也就说明,一个国家的良好发展取决于两个要素,一是国家能力,二是国家治理方式。也就是说,要避免失败国家的结局,一方面,国家能力(军事能力和行政能力)固然不可缺少,另一方面,还必需要有驾驭国家的能力——合理的国家治理方式。

的确,国家的发展首先需要国家(政府)具备足够的治理能力,但是,国家的持续发展又必须要有良好的治理方式。正如有学者认为自由放任的市场社会需要形成一种保护性的反向运动一样[11],政府要有足够的能力,同时也要有一种反制政府的力量,这种反制力量在现代国家的表现就是把政府权力(统治者)“关进笼子里”的各种制度[12],也就是“法治”和“民主问责”的制度。所以,“依法而治”和“民主问责”是国家治理现代化的重要内容,也正是“现代国家”的重要标志。

福山在其最新著作《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》中指出,国家(the state)、法治(the ruleof law)和负责制政府(accountable government)是考察现代国家制度的三个维度,“成功的现代自由民主制,把这三种制度结合在稳定的平衡中。能取得这种平衡,本身就是现代政治的奇迹。国家的功能是集中和行使权力,要求公民遵从法律,保护自己免遭他国威胁。另一方面,法治和负责制政府又在限制国家权力,首先迫使国家依据公开和透明的规则来行使权力,再确保国家从属于民众的愿望”。[13]他指出,国家权力过于集中固然会导致专制主义,但有时缺乏自由,不是因为国家太强大,而是因为国家太软弱。“赢得政治自由,不是国家权力受到遏制时,而是强大国家遇上同样强大社会的制衡时。”[14]他的这些论述,首先支持了国家能力和政府能力的论证,但他同时也指出,羸弱或运转不灵的国家无法为民造福,而不受制约的国家权力也是十分危险的。许多国家的历史证明,民主和法治是现代国家治理的核心要素。民主意味着政府对民众负责、决策向普通大众开放、公民享有更多参与机会的一系列制度安排;法治意味着国家秩序以宪法和法律为基础、政府(统治者)依法实施管理、公民(被统治者)依法行使权利、司法机关依法独立公平判决的一系列制度安排。从这些论述中可以看到,国家治理实际上取决于三个要素,即,“政府能力”、“法治”和“民主问责”三种要素的均衡发展。对于一个“前现代”的“传统国家”而言,“政府能力”或许不低,但“法治”和“民主问责”可能是短板。而“法治”和“民主问责”的不足,恰恰是国家不能长治久安的根源。

从理论上说,所谓寻求国家的长治久安,并不只是谋求一个王朝或政权几十年或上百年的延续,而是要彻底结束王朝更迭、政权更替所引发的国家危机,使国家彻底避免内战、暴乱和起义等血腥和无序变故。因此,国家的长治久安意味着:第一,使国家免于解体分裂的危险;第二,使国家不再具有大规模政治革命的风险。如此看来,讨论国家治理的现代化,实际上又不得不回到政治学的经典话题上来——如何实现霍布斯(Thomas Hobbes)式的国家与洛克(John Locke)式的国家的均衡。

一个国家的发展难免遭遇经济危机、社会危机和政治危机。经济学研究认为,经济危机是由于政策失误或体制缺陷等原因使得经济要素稀缺或过剩,从而对经济活动产生巨大损失甚至对人类生存造成威胁的经济现象。一个国家发生经济危机,其政策失误和体制缺陷固然是原因,但是,经济发展带有周期性,这种状况也使经济危机的存在成为可能。所以,不管一个国家采行什么治理方式,也不管它采用什么制度,面临经济危机的风险还是一直存在的。但是,相比较而言,一个国家要避免社会分裂动乱和因政治非正常变化所引发的政治危机还是可能的。

如果我们把国家的分裂解体和政治革命或政权的非正常变动看作是一个国家的政治风险和政治危机的话,那么,世界不同国家的政治风险系数或政治危机的可能性会呈现不同状态。假如把这些国家的政治风险系数粗略地分为高——中——低三个档次,那我们大体上能够描述出每个级别的典型状态(如表4),也可以大体列出属于这些级别的典型性国家。国家治理现代化实则就是要通过制度安排来消除国家发展的阻力,降低国家发展可能面临的风险,使国家的发展步入良性轨道。从现代国家的治理经验来看,国家治理者(统治者)本身是否受到宪法和法律的有效约束,是衡量国家现代与否的关键性指标;在“主权和治权分开”的基础上实行“有限责任制”——责任政府依法而治——是“现代国家”治理的有效方式。

结论

国际学术界提出“治理”概念主要是针对那些“失败国家”或“脆弱国家”的,它们因为治理无效而成为失败国家。因此,提高政府能力成为这个概念的核心主张。考察治理理论家们的观点,我们会发现,他们共同关心的问题就是国家的治理能力。对于我国而言,国家治理现代化又该有什么新的含义?

虽然我们习惯于把“国家治理能力”和“国家治理方式”并列开来予以分别讨论,但实际上,国家治理能力往往也是国家治理方式的结果。有学者指出,国家治理有三要素:政府能力、法治和民主问责。从中国的实际情况来看,政府能力是长项,而法治和民主问责是短板;中国国家治理现代化的任务就是要补上短板。

参考文献:

[1][古]亚里士多德.政治学(第一卷第二章)[M].吴寿彭译.北京:商务印书馆,1981.

[2][5][13][14][美]福山.政治秩序的起源[M].毛俊杰译.南宁:广西师范大学出版社,2014.104,25-26,136,21,346.

[3]徐勇.“回归国家”与现代国家的建构[J].东南学术,2006(4).

[4]胡鞍钢,王绍光等.人间正道[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[6][7][12][美]孔飞力.中国现代国家的起源[M].陈兼,陈之宏译.北京:三联书店,2013.2,2-6,34.

[8][美]斯科特·戈登.控制国家:从古代雅典到今天的宪政史[M].应奇等译.南京:江苏人民出版社,2005,5.

[9]闫健.失效国家研究引论[J].经济社会体制比较,2014(3).

[10][美]戴伦·阿西莫格鲁,詹姆斯·罗宾逊.国家为什么会失败:权力、富裕与贫困的根源[M].吴国卿,邓伯宸译.新北市:卫城出版社,2013.428-432.

[11][匈]卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源(第二篇第二卷)[M].冯钢,刘阳译.杭州:浙江人民出版社,2007.