在全球化时代,中西方德育理论界的沟通日益频繁;同时,中国本土的理论研究也日趋活跃:一方面,中国的德育理论正在经历大发展,出现了层次各异的概念创新、理论创新;另一方面,在研究的主题、术语、理论等方面,一部分德育理论表现出极大的相似性。如何理解这两个并存的现象?这涉及中国德育研究者社群的独立性问题,涉及德育的现实针对性这样的大问题。新制度主义社会学的共时比较教育研究方法,可以用来研究这个现象。

近年来,中国德育理论界出现了许多概念建构,例如:生活德育、情感德育、主体性德育、生态德育、整体德育等。这些概念之间,既努力保持相互独立,又存在一些共识。这种“共识”表现在,这些理论都是在中国德育大转向之后完成的建构,它们都带有新时期德育理论的一致倾向。诸如“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”等教育口号,在当前的一部分德育理论中成为关键词。这个观察,采用了教育研究中的一个常用方法,即历时比较的方法。这种方法,选择同一脉络中的同一对象,以其在不同发展阶段上的表现作为比较对象。该方法假设,在历时比较中可以发现联系,事物的合理性和发展方向寓于历时性的联系之中。这样,中国德育理论发展的历时比较,也就是对不同历史时期内中国德育的状况进行比较。考虑到德育在改革开放前后的巨大反差,人们在进行历时比较时往往就以这个时间点来划分阶段,对此前、此后的学校德育及德育主张进行比较。

应用历时比较的方法,已经有不少学者做过讨论。并且,他们的比较提供了较为清晰、一致的线索。这种一致性,首先表现在对转向前的德育状况的判断上。一般认为在新中国成立之后、改革开放之前,中国德育具有浓厚的政治色彩。例如,康奈尔(William F.Connell)在20世纪70年代认为中国德育都是政治性的。[1]此时,道德教育的任务是发展选定的品格,而好品格的标准是政治上正确,好人就是拥有正确政治立场的人。这样的德育设计,被西方理论界认为是对“道德教育”的误用。例如,威尔逊(John Wilson)就认为中国的年轻人所接受的更像是政治灌输而不是道德教育。[2]在冷战时期国外学者的这些观点,代表了西方学术界对中国改革开放前德育状况的基本判断。例如,李茂森、[3]里德(Gay Garland Reed)[4]等在20世纪90年代,仍然会对中国的道德教育做类似的概括。一些国内学者对转向前中国德育状况的判断,也包含这类观点。

历时比较的一致性,还表现在转向路径的选择上。从近几年出版的一些文章来看,中国大陆德育界希望呈现给外界的形象正在发生转变。例如,鲁洁等人分析了大陆小学德育课程中存在的问题,总结当前小学德育课程改革的趋势是将儿童的道德发展与生命发展联系起来,将日常生活中的事作为教科书材料。[5]沈晓敏在分析辽海版小学“品德与社会”教科书时认为:“教科书编写者应该以生活中真实的矛盾冲突为焦点,从纷繁复杂的生活中精选、提炼并具体展现包含矛盾冲突的典型问题与事件以及解决矛盾冲突的典型事例。”[6]同时期,境外的一些学者也注意到了中国道德教育的这种转向。例如,李荣安与何志恒就认为,大陆的道德教育正在发生一个明显的转变:逐渐脱离与政治的关联,转而强调个人的道德品质以及作为一个好人所需要的品质。[7]

总之,基于历时比较的视角,中国的德育理论似乎已经完成了一次大转向。转向的基础是对此前中国道德教育的判断,选择的方向是强调“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”。在基于历时比较建立起来的这些描述当中,德育理论发展的重要源泉是对中国过往德育现实的反省。这部分理论通过这种“声称”获得了合法性。问题是,这些方向选择,果真基于对中国过往德育现实的反省吗?更具体地说,对政治化道德教育的反动,是否一定会导向“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”这些方向?为了回答这些问题,历时比较的视角已经不能胜任了。在这个问题上,需要一种新的共时比较视角的介入。在这个方面,新制度主义社会学已经贡献了一些重要的研究发现、研究方法。

二、新制度主义社会学的比较教育研究

涂尔干(Emile Durkheim)称社会学是“制度的科学”。而社会学中的新制度主义,则进一步更新了“制度”的意涵。一般认为,新制度主义社会学起源于迈耶(John W.Meyer)、罗文(Brain Rowan)于1977年出版的文章《制度化的组织:正式结构作为神话和仪式》(Institutionalized organizations:Formal structure as myth and ceremony)。[8]新制度主义社会学对教育领域的许多问题,进行了比较研究。研究的论题,既包含微观层面的教育问题,也包含宏观层面的教育问题。①通过研读这类研究,我们能够扼要地理解新制度主义社会学在比较教育研究上的研究方法和核心观念。下文略述两则研究实例。

例一,宏观层面的研究:对国民教育系统的研究。迈耶等人追溯了120个国家在1870-1980年间国民教育系统的发展。结果发现,1870-1940年间的国民教育一直在稳步发展,到了1950年以后却开始急剧增长。尽管国家间的经济发展水平差异等因素对国民教育的发展确有影响,但是这种影响被世界范围内的国家办学的潮流淹没了。[9]在另一篇文章中,上述结论被进一步扩展,研究者发现教育的基本结构、课程规划、教学专业化标准等,都在世界范围内趋于一致。这种一致现象,超越了各个国家的社会、文化变迁所能提供的预测。某一国家的政治、社会、经济特质,对该国教育系统的影响越来越小。他们将这种一致化现象,称之为现代教育核心机制的扩散。[10]在这两项研究中,研究者对不同国家教育发展的同一参数进行了共时比较。

例二,微观层面的研究:对课程改革、教育观念的研究。麦克恩妮(Elizabeth H.McEneaney)等人认为,教育和课程是一种制度化的体系。当代课程变化的维度包括更为广泛的个人建构。[11]例如,课程的内容越来越重视个人权能,课程体系普遍重视参与,儿童在教育过程中的利益、需要被充分认识到。更进一步,迈耶在另一篇文章中认为,现代社会的许多教育观念被认为是理所当然的,例如“教育公平”等观念。这是在教育观念上,在全球范围内发生的一种同质化过程。[12]用更直白的话来重述这部分研究发现,即在教育微观层面的这些当代特征,在不同国别间存在同质化。其中应用的研究方法也是共时比较。

迈耶等人所属的新制度主义社会学流派,对于教育问题的比较研究,还涉及更丰富的主题。例如,对学校结构的研究、[13]对课程内容的研究[14]等等。迈耶等人完成的这些研究,成为比较教育研究的一个重要阵营。

为什么不同教育系统在宏观、微观层面表现出如此多的相似性?新制度主义社会学者关注并解释了这些共同点,认为成因在于这类比较研究的对象都来自教育系统,其共同点是组织结构与技术活动缺乏密切联系。在他们的解释当中,有两个概念特别重要,分别是“制度部门(institutional section)”和“同质化(homogeneity或isomorphism)”。“制度部门”可以借用斯科特(W.Richard Scott)等人的定义来理解:[15]制度部门是同一领域中众多组织的集合;这些组织在服务、产品或功能上相类似。需要注意,制度部门是从功能的角度来定义的,它不是一个地理概念。例如,各国的国民教育体系因为有类似的功能定位,所以可以被认为同一个制度部门。迪马吉奥(Paul J.DiMaggio)等人认为,通过制度部门内部互动的增加,部门成员会发现彼此在从事同一类事业。制度部门一旦形成,就启动了某种促使多样性减少、同质性增加的机制。届时,组织的各位成员倾向于采纳一致的结构。这个过程即是所谓的“同质化”。[16]

新制度主义社会学提供了三种解释同质化现象的机制:[17]其一,强制同质化(coercive isomorphism):部门内的各个组织服从国家及有关部门制定的正式规范和规则,从而表现出彼此类似的结构或程序。其二,规范同质化(normative isomorphism):依靠教育以及大学专家建立的认知基础,通过专业化来促成的同质化。其三,拟态同质化(mimetic isomorphism):当技术规则难以理解、目标模糊、环境不确定时,制度部门内的组织成员就倾向于模仿其他组织。较不成功的组织通过这种模拟,向公众及客户宣称自己是按照现代的、理性的方式来做事的,从而获得一定的声望。长远来看,这也促进了不同组织的同质化进程。

丰富的研究发现,推动了新制度主义社会学的理论建构。其中,共时的、横向的、大范围的比较,是新制度主义社会学家在从事比较教育研究时的重要研究方法。迈耶等人在《组织的环境》(Organizational environments)(1992)一书的序言中,概述了自己的两大工作主题:[18]其一,组织结构的创造是为了应对环境压力;其二,环境不仅意味着资源、能量,还包括其中的文化系统,而且正是后者界定并赋予组织结构以合法性,因此有助于组织结构的创造和维护。这两大主题对于理解组织行为,具有十分强悍的解释力。下文将把不同国家的德育研究者视为同一个制度部门的成员,借用共时比较的方法,探讨其间的同质化现象。

这里所谓的共时比较方法,取自上述新制度主义社会学所贡献的一类比较教育研究。在进行共时比较的时候,研究者不再局限于对同一国家或地区的教育现象进行历时的比较,而是对同一时期多个国家和地区的同一类教育现象进行共时的、横向的比较。如上所述,“同质化”是某些类型“制度部门”的发展倾向。在评判德育理论发展的过程时,使用共时比较的方法,就意味着将一国、一地区的德育理论与同时期的国外理论做比较。这种比较将呈现有关德育理论发展的另一幅图像。在这个比较过程中,受到质询的是德育研究者自身的独立性。

(一)概念架构:伦理学基础与道德教育

现代道德教育有两大伦理学基础,分别是道义伦理和德性伦理。它们分别为道德教育提供了一些迥异的观点。其中,道义伦理的学宗康德(Immanuel Kant)认为,教育的最大问题在于保持儿童的“自由意志”。[19]他提出的教育目的是发展人的“智慧(mental faculties)”,并认为“如果依靠榜样、威胁或者惩罚之类的东西,所有的道德训练都会被搞糟”。[20]因此,采用道义伦理为基础的道德教育理论,更强调人的理性判断。例如,科尔伯格(Lawrence Kohlberg)就十分强调人的道德判断能力的发展:重要的是如何做出道德判断(如何想),而不是道德判断的结果(如何做)。[21]

现代道德教育中的德性传统,一般要追溯到安斯康姆(Elizabeth Anscombe)。[22]她认为,道义伦理的“道德责任”、“道德义务”以及“道德上的应该”等概念,是基督教及其法律概念的概念遗留。这些概念,随着社会条件的改变,已经变得有害了。按照努斯鲍姆(Martha C.Nussbaum)的概括,德性伦理的基础至少有三点:[23]其一,道德哲学应关注主体及其选择和行动;其二,道德这些应关注主体的动机、意图、情感和欲望;其三,道德哲学还应关注主体的整个道德生活。德性伦理首先要处理的是主体的德性概念,而不是主体之外的义务概念;德性伦理更强调主体及其动机、品格特征,而不是对主体的行动和选择进行评判。[24]因此,采用德性伦理为基础的道德教育理论,更强调具体的人的现实社会处境。例如,诺丁斯(Nel Noddings)的关心教育理论及新品格教育就十分强调榜样、环境等元素在学校道德教育中的综合应用。

总之,以道义伦理和德性伦理为基础的道德教育理论,在观念、方法上具有显著的不同。基本上,以道义伦理为基础的道德教育理论更强调规则和个人理性判断;以德性伦理为基础的道德教育理论更强调生活情境和个人情感等。这样,从伦理基础的角度,就可以对纷繁复杂的道德教育理论进行简单归类。这组概念架构,将在下文的共时比较中得到应用。

(二)比较对象:德育领域的K-G之争

这里所谓的“K-G之争”,是指科尔伯格和吉利根(Carol Gilligan)的理论及其引发的争议,争议的主题围绕“关怀”与“正义”两个关键词展开,争议的内容影响到德育的伦理学基础。科尔伯格和吉利根的理论十分重要,甚至被认为是20世纪80年代以后所有有关道德发展的文献的讨论起点。[25]可惜的是,中国学者在评介这两派理论时,不大重视这场争论,常常将这一争论化简为吉利根对科尔伯格的批评或超越。这个观察上的缺陷,导致这场争论的特殊重要性没有被充分关注。而且我相信,正因为如此,进一步加剧了中国道德教育理论的同质化倾向。在进行共时比较之前,首先介绍这场争论。

科尔伯格和吉利根曾在哈佛大学共事,他们的博士论文研究都属于应用心理学领域。并且,吉利根早年曾作过科尔伯格的研究助手。所以说,他们对彼此的研究是熟悉的。在与科尔伯格一起工作期间,吉利根发现按照科尔伯格的测评方法女性的得分总是较低。这令吉利根怀疑科尔伯格的道德发展模式对女性道德发展的表达存在问题。1977年,吉利根发表《不同的声音》(In a different voice)一文,继而在1982年出版同名专著,更进一步表达自己的质疑。在这些作品中,记录了这样一则故事:一位名叫艾米的11岁女孩在回答“海因茨偷药”的两难问题时,回答说“看情况”。[26]这个回答,生动表达了女性道德判断的情境依赖性,与男性道德判断的规则依赖性十分不同。吉利根的理论,成为对科尔伯格理论最著名的质疑。[27]一场K-G之争出现了。②那么这场争论(或者说“对话”)的内容是什么?又给此后的道德教育发展提供了哪些讨论空间?为回答这些问题,我们先按照瑞兹(Blanca R.Ruiz)[28]的概括,简要介绍这场争议的要点。

争议一,关怀与正义的价值等级:一种观点认为,关怀可以化约为正义。关怀伦理不能视为一种独特哲学,而毋宁说是一种倾听家庭呼声的方式,强调了此前道德哲学家们所忽略的东西。爵根森(Gunnar Jorgensen)就认为吉利根的理论是对科尔伯格理论的扩展而不是批评。[29]另一种观点认为,关怀和正义不可化约。秉持这种观点的学者,致力于在二者之间建立价值等级。瑞兹就认为,关怀和正义是独立的,分别在道德推理和行动中扮演不同的角色。[30]

争议二,关怀与正义的应用范围:教育哲学家诺丁斯区分了自然关怀和伦理关怀,认为伦理关怀需要付出个人努力,同时需要亲密关系作为条件,诸如物理、情感、文化等因素都会带来影响。[31]这种观点认为,关怀所关注的更多的是个人关系领域,而公共领域则留待正义来处理。关怀若被应用于公共领域,容易导致裙带关系等弊病。这是一种对关怀和正义的应用范围的观点,同时也是存在争议的论点。

争议三,关怀与正义的性别身份:在吉利根看来,“不同的声音”不是性别特征,而与主题相关;关怀视角不是生物概念,不是女性独有的。类似的,诺丁斯所发展的关怀教育理论,也不认为关怀与性别挂钩。③但是,随后的理论家并不都这么认为。例如,林恩就曾批评科尔伯格,认为他没有意识到道德生活发生在性别社会中;把正义视为原初状态是有问题的。[32]在这个主题上的争议,主要是追问关怀和正义有没有性别身份。

正如上文所摘录的一些观点所示,不论科尔伯格和吉利根自身的立场是什么,他们的观点,的确是共识与差异并存。二者的关系,不可以被简化为非此即彼或者补充与被补充的关系。如果说因为距今时间更久远等非学术性的原因,使得科尔伯格的理论看起来的确没有吉利根的理论来得火爆(注意诺丁斯与吉利根理论的关系,以及当代女性主义与吉利根理论的关系。)那么,更可信的观察是,科尔伯格所倡导的正义、吉利根所倡导的关怀,是道德教育的两条并行的主线。应用上文提供的概念架构,K-G分别代表了两大伦理学传统在道德教育领域的应用。这场久久未决的争议,已经充分表现了两大伦理传统各自的顽强生命力。

K-G之争中的双方,即科尔伯格的道德发展论与吉利根的关怀教育理论,在其原生地都能很好地推动人们对道德发展、道德教育问题的认识。并且,K-G争论的内容和发展过程,已经表明,整合这两种道德教育理论的确存在难度。[33]由于K-G分别代表了正义和关怀这两项伦理学上的基本价值,因而发生在北美的K-G之争,应当被理解为在一个有正义传统的社会中,对关怀价值的发现和补充。每一个社会都是既需要正义,也需要关怀;只是在不同社会脉络下,人们需要根据自己的情况,做出因地制宜的选择。这个过程不应是放弃某一方,而只能是在某一个时期更加强调某一方。

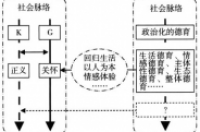

对K-G之争缺乏全景式的了解,使得中国学者过于关注两种理论在时间上的先后关系,④而忽略了这些理论在具体社会脉络中完成的合法性论证。结果,学界关注的问题变成选择谁、淘汰谁的问题,忘记了科尔伯格的理论是建基于西方文化的基础上。即使吉利根等人的关怀教育理论盛行之时,科尔伯格的影响力也没有消失,而是与前者并行发展。具体到德育领域,这种认识缺陷表现为一部分学者在建构理论时,在认知与情感、理性与关怀、普遍性与特殊性等范畴的选择上,倾向于非此即彼,且最终选择后者。中国当代的一部分德育理论与关怀教育理论之间,出现相当多的共性,诸如“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”等等。在反对道义论这方面,他们与德性传统站到了一起。扼要来说,关怀教育和“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”这些概念,都强调道德学习者的个人情感等特性,尤其是学习者所属的社群的属性,而不强调超越个体的“普遍规则”和个人理性判断。上述这些比较,可以概略用图1来表示。

鲁洁曾将德育研究描述为:“通过准确诊断当代道德教育所患下的病症,为恢复它的健康肌体而对症下药。”[34]与之相似,当前的许多德育理论也声称是在反思中国德育实际的基础上形成的。但是在我看来,中国最重要的德育实际是长期的德育政治化。加之封建宗法的束缚,我们的文化和思维缺乏对理性精神的强调;中国的学校德育,不是理性过度,而是理性不足;不是缺乏情感联系,而是个人生活规则对公共生活空间的过度侵蚀……⑤忽略这些实际判断,在德育理论中弱化理性的成分,强化“回归生活”、“以人为本”、“情感体验”等内容,在我看来是一种典型的“拟态同质化”。这个“同质化”过程所模拟的对象,是在西方社会风头正劲的德育理论(关心教育理论、新品格教育),目的是帮助中国的德育工作者取得合法性。如果这个解释是合理的,那么中国目前的一部分德育理论虽然也在反对德育政治化,但一定会继续受到“德育实效”的质询。图1中K理论所在的虚线,是在这种拟态同质化的过程中,被这部分学者忽略的另一条主线。在我们这样的社会脉络中,这条虚线更加重要。忽视或放弃在这方面的追求,将为中国德育理论发展带来大弊病。此亦即本文所称的“同质化陷阱”。

中西方学校道德教育实践,是否面临一样的条件和问题?答案显然是否定的。中西方德育理论发展,是否寓于同样的社会脉络之中?答案显然也是否定的。那么,中西方德育理论界为什么会同时对K-G争论中的其中一方表现出特殊的关注(G理论)呢?这种十分突兀的“共识”,在上文的比较中已经被展示过了。对这种现象的解释包括两点:其一,在中国德育理论界存在技术细节与制度规则的不匹配,表现为德育理论与学校德育需求之间的差距。其二,由于理论研究者接受了某种制度化规则,一部分中国的德育理论与一部分西方理论之间呈现同质化的倾向。

上述共时比较的结果提出这样的假设:道德教育具有某种最佳模型,而这种规范性的模型是由西方理论提供的;服膺这种最佳模型的理论,被认为是合法的(前沿的、先进的,乃至于合理的)。这项假设,描述了部分德育研究者所接受的制度化规则。这种制度化规则的作用基础是德育研究活动本身的技术细节的模糊和低质量。用一句更浅白的话来概括:既然每个人都不能真正解决德育问题,那么我们就找一找国际前沿好了。

上述比较,呈现出来的是一幅令人沮丧的图景:在其中,中国德育理论工作者的能动性、中国德育问题的独特性乃至中国特殊文化脉络的复杂性,都被教育理论的同质化趋势所掩盖;道德教育理论的发展,变成一种国际上主流理论的复写过程;中国德育理论的术语甚至问题本身,都被西方概念所垄断。⑥在这种情况下,中国德育的转向自然地会选择倒向西方德育理论,尤其是所谓的前沿理论。在这种同质化的过程中,中国德育的独特问题、中国社会发展过程中的独特需求被放弃了。这样的德育理论要寻找的对象,是一位白皮肤的上帝,而不是黄皮肤的神仙;这类德育研究的相当一部分精力,是用方块字来转译字母文字表达的理论。不难想象,“同质化”的理论发展路径,相应地带来了种种“水土不服”的适应性难题。这是本文所称的“同质化陷阱”的致命缺陷。那么,在同质化的力量之外,有没有其他竞争力量,帮助我们逃离这一陷阱呢?答案是肯定的。

可以看到,新制度主义社会学正在不断发展,他们在“同质化”概念之外,也在关注反“同质化”的力量。例如:在研究学校变革问题上,迈耶等人就发现,随着私立教育的兴起,政府对学校的垄断已经被私人提供者所侵蚀,学校再也不能豁免效率压力了。[35]此时,更多的主体和行动者,被视为制度环境中的活跃因素,市场因素会带来多样化。[36-37]换句话说,在同质化的力量之外,的确存在竞争因素,能起到与同质化方向相反的作用。

在德育理论发展过程中,除了社会部门自身的同质化影响之外,同样存在相反方向的作用力。如果在德育理论发展的过程中,更多关注本国问题,推崇更规范的社会科学研究方法,则德育理论的发展会更有生机,亦更加可能超越本文所谓的同质化陷阱。届时,中国德育理论的发展,亦更有可能向国际同行贡献自己的本土概念、本土理论,在与“同质化”趋势的对抗中取得胜利。

注释:

①制度分析存在不同的水平,涉及制度安排的方方面面。这些水平例如:社会水平、组织领域、个别组织、小群体等等。(参见:Rowan,B.,& C.G.Miskel.Institutional theory and the study of educational organizations[A].In J.Murphy,& K.Seashore-Louis(Eds.).Handbook of research on educational administration[C].San Francisco,CA:Jossey-Bass,1999:359-383.)

②需要说明的是,在这场争论中,科尔伯格和吉利根本人都只是充当了争论的契机。无论是科尔伯格还是吉利根,都不强调争议的存在。例如,科尔伯格在《理论问题新议》(A current statement on some theoretical issues)一文中写道:“(我们)这种对道德领域的严格划分,只服务于我们自己的理论和研究,并不认为可以指导所有那些富有成效的心理学研究。道德领域是巨大而多变的,没有一种方法可以将其概念化,没有一种方法可以穷尽或者解释各种变化。”可见,科尔伯格对自己的理论抱一种有限和开放的心态。相似的,吉利根也不认为关怀、责任可以替代正义概念,也不认为所有的道德问题都可以转化成关怀和责任。在1998年国际道德教育协会第10次科尔伯格纪念演讲中,吉利根对自己和科尔伯格的学术关系做了澄清,声称所谓K-G之争子虚乌有,那只是他们之间的一种对话而已。

③在《关怀》(Caring:A feminine approach to ethics and moral education)一书的导言中,诺丁斯解释了为什么在书的标题中使用"feminine"而不是"feminism":“本书传达的是一种女性的观点。但是,这并不意味着所有的女人都接受它,或者所有的男人都拒绝它。事实上,男人没理由不接受这种女性的观点。”可见,诺丁斯是把关怀伦理作为一种普遍的人类伦理来看的。

④即使在时间序列上,所谓“先后”也是一个误解。自1986年科尔伯格过世以后,他的理论一直在持续地发展。这方面的成就例如:公正团体法、道德判断交谈法(MJI),等等。

⑤民国前后曾出现大量对中国民族性、国民性的讨论。这些讨论有助于我们把握中国的独特文化背景。例如,康有为在《物质救国论》中认为“中国之病弱,非有他也,在不知讲物质之学而已。”梁启超在《论中国国民之品格》一文中,概括了中国人品格中的主要缺点:爱国心薄弱、独立性柔弱、公共心缺乏、自治力欠缺。马君武在《论公德》一文中,更加认为中国人连私德也不完善。马君武认为,公德的发达一定是由于私德也很发达。“私德不完,则公德必无从而发生。”束身寡过、存心养性、戒慎恐惧,不是私德完善的证据,而只是不完善的奴隶的私德。

⑥本文在历时比较中应用的概念架构,也是西式的。这是一个颇为无奈的选择。

参考文献:

[1]Connell,W.F.Moral education:Aims and methods in China,the USSR,the U.S.,and England[J].Phi Delta Kappan,1975(10):702-706.

[2]Wilson,J.Comparative aims in moral education:Problems in methodology[J].Comparative Education,1968(2):117-123.

[3]Li,M.S.Moral education in the People""""""""s Republic of China[J].Journal of Moral Education,1990(3):159-171.

[4]Reed,G.G.Moral/political education in the People""""""""s Republic of China:Learning through role models[J].Journal of Moral Education,1995(2):99-111.

[5]Lu,J.,& D.S.Gao.New directions in the moral education curriculum in Chinese primary schools[J].Journal of Moral Education,2004(4):495-510.

[6]沈晓敏.从真实的问题与事件中挖掘丰富的德育价值[J].全球教育展望,2007(11).

[7]Lee,W.O.,& C.H.Ho.Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China[J].Journal of Moral Education,2005(4):413-431.

[8]Meyer,J.W.,& B.Rowan.Institutionalized organizations:Formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977(2):340-363.

[9]Meyer,J.W.,F.O.Ramirez,& Y.N.Soysal.World expansion of mass education,1870-1980[J].Sociology of Education,1992(2):128-149.

[10]Meyer,H.D.,& F.O.Ramirez.教育制度的全球化[A]//J.Schriewer主编.比较教育论述之形成[C].杨深坑等译.台北:高等教育文化事业有限公司,2005:107-129.

[11]麦克恩妮,梅厄.课程的内容:一个制度主义者的视角[A]//哈里楠主编.教育社会学手册[C].傅松涛等译.上海:华东师范大学出版社,2004:248-278.

[12]Meyer,J.W.Reflections:The worldwide commitment to educational equality[J].Sociology of Education,2001(special issue):154-158.

[13]Meyer,J.W.,& B.Rowan.The structure of educational organizations[A].In M.W.Meyer(Ed.).Environments and organizations[C].San Francisco,CA:Jossey-Bass,1978:78-109.

[14]Benavot,A.,Y.K.Cha,D.Kamens,J.W.Meyer,& S.Y.Wong.Knowledge for the masses:World models and national curricula,1920-1986[J].American Sociological Review,1991(1):85-100.

[15]Scott,W.R.,& J.W.Meyer.The organization of societal sectors:Propositions and early evidence[A].In W.W.Powell,& P.J.DiMaggio(Eds.).The new institutionalism in organizational analysis[C].Chicago,IL:University of Chicago Press,1991:108-140.

[16][17]DiMaggio,P.J.,& W.W.Powell.The iron cage revisited:Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J].American Sociological Review,1983(2):147-160.

[18]Meyer,J.W.,& W.R.Scott.Organizational environments:Ritual and rationality[M].London:SAGE,1992:1.

[19][20]Kant,I.On education[M].New York,NY:Dover,1899/2002:27,76-79.

[21]Kohlberg,L.A current statement on some theoretical issues[A].In S.Modgil,& C.Modgil(Eds.).Lawrence Kohlberg:Consensus and controversy[C].Philadelphia,PA.:Falmer,1985:485-546.

[22]Anscombe,G.E.M.Modern moral philosophy[J].Philosophy,1958(33):1-19.

[23]Nussbaum,M.C.Virtue ethics:A misleading category?[J].The Journal of Ethics,1999(3):163-201.

[24]Slote,M.From morality to virtue[M].New York,NY:Oxford University Press,1992:89

[25]Woods,C.J.P.Gender differences in moral development and acquisition:A review of Kohlberg""""""""s and Gilligan""""""""s models of justice and care[J].Social Behavior and Personality,1996(3):375-384.

[26]Gilligan,C.In a different voice:Women""""""""s conception of self and of morality[J].Harvard Educational Review,1977(4):481-517.

[27]Walsh,C.The life and legacy of Lawrence Kohlberg[J].Society,2000(2):36-41.

[28][30]Ruiz,B.R.Caring discourse:The care/justice debate revisited[J].Philosophy Social Criticism,2005(7):773-800.

[29]Jorgensen,G.Kohlberg and Gilligan:Duet or duel?[J].Journal of Moral Education,2006(2):179-196.

[31]Noddings,N.Caring:A feminine approach to ethics and moral education(2nd ed.)[M].Berkeley,CA.:University of California Press,2003:79-80.

[32]Linn,R.The heart has its reason and the reason has its heart:The insight of Kohlberg and Gilligan in moral development and counseling[J].Social Behavior and Personality,2001(6):593-600.

[33]Donleavy,G.D.No man""""""""s land:Exploring the space between Gilligan and Kohlberg[J].Journal of Business of Ethics,2007(4):807-822.

[34]鲁洁.边缘化、外在化、知识化:道德教育的现代综合症[J].教育研究,2005(12).

[35]Meyer,H.D.,& B.Rowan.Institutional analysis and the study of education[A].In H-D.Meyer,& B.Rowan(Eds.).The new institutionalism in education[C].Albany,NY:State University of New York Press,2006:1-13.

[36]Davies,S.,L.Quirke,& J.Aurini.The new institutionalism goes to the market:The challenge of rapid growth in private K-12 education[A].In H-D.Meyer,& B.Rowan(Eds.),The new institutionalism in education[C].Albany,NY:State University of New York Press,2006:103-122.

标题注释:本文系教育部人文社科青年基金项目“民国时期公民教育的话语演变(项目编号:12YJC880014)”研究成果。