一、思路与进路

“信任恰如润滑剂,它能使任何一个群体或组织的运转变得更加有效”[1],美国学者福山(Fukuyama)在其著作《大分裂》描述社会或组织成员之间相互信任、相互依赖对社会或组织管理的促进效用。在社会现代化进程中,制度体系的调整、价值观念的冲突、道德思想的摩擦,人与人之间的信任风险急剧上升,“不信任”成为人们保护自身利益的一种理性选择,“怀疑”成为社会成员的一种条件反射,进而导致了人际关系的冷漠、社会运行的障碍。如何破解信任危机及如何营造和谐友爱的良性社会,成为社会治理中的一道难题。自从费孝通提出了充满社会学想象力的“差序格局”概念以来,1980年代的社会科学“本土化”或“中国化”的浪潮中,众多研究也以“人情”、“关系”、“面子”、“报”等文化概念,对照于韦伯指涉下的西方法律秩序的社会来掌握中国人社会的日常文化逻辑与社会价值规范。这些研究无一不重视我国数千年的社会信任体系中,乡风礼俗发挥着极其重要的作用。当今社会的现代化必须以实际国情为基础,肯定文化传承的连续性,尊重原有的传统习俗,包容、吸纳、融合乡村文明,才能真正实现城市的繁荣稳定和持续发展,才能构建一个良性运行的社会体系。

查阅中国期刊网以“社会资本”与“社会治理”为题名检索二者相关的研究文献,主要有三种学说,第一是“社会资本嵌入说”,社会资本作为乡村社会的结构性资源,隐藏在乡村社会有机体中,在推进乡村社会治理的过程中,社会治理若能借助于这一自下而上的非正式制度,则有利于乡村社会建设与社会治理[2]。第二是“社会治理运转说”,社会资本与乡村社会治理二者存在现实和理论上的逻辑关系,妥善处理二者的关系,有利于乡村治理运转及加强乡村社会善治[3]。第三是“社会治理创新说”,由于民族地区具有独特的社会资本,这有利于民族地区进行社会治理时进行创新模式,从而提高社会治理效果[4]。以“信任”与“社会治理”为题名检索相关的研究文献,主要有“社会治理路径创新说”,由于政府信任和社会信任的双重缺失,导致社会治理的低效,因此,从观念、制度和行动等有利于重建信任、合作秩序和创新社会治理[5]。因此,在新型社会治理模式建构中需要加强信任关系[6]。另一种是虚拟社会治理有效治理说[7],虚拟社会治理需要虚拟信任关系的建立,由于中国虚拟社会存在制度、专家系统和媒体等信任危机,因此,只有加强虚拟信任理念、建立互谅互信机制,才能应对虚拟社会治理的信任危机。

总体来说,这些研究仍然存在一些不足,社会资本或信任主要是与城市社会治理结合起来研究的,与乡村社会的乡风民俗即非正式制度的研究则零星片断。实际上,农村社会治理更需要重视乡风民俗的作用即加强社会资本建设和重构社会信任秩序,这不仅是乡村治理重点和难点,也是学界研究的新趋势。其次,社会资本、信任、非正式制度与乡村社会治理关系相当复杂,如何有效处理这几者的关系,如何更好地为乡村社会治理提供更好的选择,需要从逻辑和实践上厘清这几者的关系,但这方面的研究非常少见。最后,已有的乡村社会治理研究,主要是集中在社会资本层面,这虽然与国际学术界接轨,但与本土化的学术关怀还有一些差距,以乡风低俗主题来探讨社会资本、信任和社会治理的论文不仅少见与片段,而且分析角度相当有限。

何谓社会资本?美国学者福山在《大分裂》一书中是这样界定的,“社会资本可以简单地定义为一个群体成员共有的一套非正式的、允许他们之间进行合作的价值观和准则。如果该群体的成员开始期望其他成员的举止行为将会是正当可靠的,那么他们就会相互信任。信任恰如润滑剂,它能使任何一个群体或组织的运转变得更加有效”。在《信任》中,他也提到“社会资本不仅体现在家庭这种最小、最基本的社会群体中,还体现在国家这个最大的群体中,其他群体也同样体现这种资本”[8]。他指出社会资本是一种根据诚实、互惠等规范所建立的合作性社会关系[9]。诺里斯(Norris)进一步指出以信任为基础的社会关系才能促进人们彼此合作,进而相互交换资源,信任是社会资本不可或缺的一部分[10]。普特南(Putnam)则直截了当地指出信任指一种个人的心理状态,是构成社会资本的核心要素[11]。他认为社会资本是指社会组织的特征(features),例如信任、规范与网络,这些特征可通过彼此的合作协调,提高社会效率(efficiency of society)[12]。

在众多西方学者的研究中,中国都被认为是一个低信任度的国家。传教士史密斯在其《中国人的性格》一书中就认为不诚实和相互不信任是中国人性格的两大特点;明恩溥在《中国人的素质》中,列举了经济、政治、社会生活领域的诸多事例来证明传统中国社会信任关系的缺乏。他认为没有一定的相互信任,人类就不可能存在于一个有组织的社会,尤其是在像中国这样一个组织得如此严密、如此复杂的社会之中更不容置疑。社会成员之间需要相互信任与依赖,这是“公理”,而中国社会中互不信任、互相猜疑的现象却与这一“公理”相违背[13]。韦伯认为传统中国的社会信任缺失,传统中国社会的信任度非常低。因为中国人有着“世上绝无仅有的不诚实”,进而导致“中国人彼此间,是典型的不信任”[14];雷丁在《中国资本主义精神》中指出由于传统中国人的家族主义文化意识浓厚,使得他们存在一种强烈的倾向,只信任与自己有关系的人,对于家族以外的其他人则极端地不信任。福山在《信任》中认为在一个成员之间互相信任程度较高的社会里,经济运行的交易成本将大大降低,正式制度的缺陷也可以得到有效弥补,这些都为社会经济的繁荣提供了必要条件。在对一些国家的信任程度与经济发展的关系进行了考察后,福山指出中国是“低社会资本”的国家,信任无法扩展到家庭以外的社会范围,因此中国的经济组织只能以家庭或家族企业为主,无法自发地产生大型经济组织,从而也就难以进一步提高经济效率。与之相对应的是,美国、日本和德国等正是因为有着较高的社会资本和信任程度,才得以保持经济社会的高速发展[15]。

由此可见,西方学者用以判定一个国家社会信任度高低的标准就是对于外人或陌生人的信任程度。由于中国人对于外人或陌生人的信任度低,因而中国社会信任度就低,而西方人由于对于外人或陌生人的信任度高,因而西方社会信任度就高。这种观点受到了国内学者的质疑,例如,彭泗清从区分“对于外人不信任”的两种情况出发,重点批驳了福山有关中国社会信任度低的观点。他分析对外人不信任存在两种情形:一是起点上的不信任,二是永远的不信任。从逻辑上来讲,只有第二种不信任才会导致低信任度社会的产生。但是,中国人对外人并非绝对地、永远地不信任,对自己人也并非绝对地、无条件地信任。费孝通的“差序格局”论认为,中国人的内外边界是相当模糊、相当有弹性的。“自己人”可以包括任何想拉进圈子里来的人,“外人”可以经过交往而成为“自己人”。在中国历史上,毫无血亲关系的陌生人之间经交往而成为亲密无间的朋友的事例不胜枚举。所以,传统中国社会信任度极低的结论,并不完全正确、客观,存在着一定的扭曲与误解[16]。

“信者,诚也!”,信任是一种以诚实信用为基础的社会关系,人与人之间因为相信而敢于托付、敢于依赖,这是构建和谐社会的重要基础,也是社会治理的有效途径,发挥着改善社会关系的“润滑剂”效用。但是,在社会转型过程中,原有的社会结构、价值观念、道德体系受到解析和冲击,而新的良性体系仍没有形成,导致一系列社会问题或矛盾的出现,当今中国正处于这样一种状态。在由传统社会向现代社会的转变过程中,传统的共同价值体系和社会规范体系受到前所未有的挑战,而新的共同价值体系和社会规范体系尚未完全确立,维系社会关系稳定与和谐的信任体系正在遭遇危机。霍斯莫尔说过:“信任是个体面临一个预期的损失大于预期的得益之不可预料事件时,所做的一个非理性选择行为”,信任是一种非理性的行为[17],这种“损”、“益”的对比揭示了信任所蕴含的风险,但当人们觉得这种风险无法防范和控制时,便会理性地趋向于选择不信任。从三鹿奶粉到地沟油,从俯卧撑到躲猫猫,从彭宇案到郭美美,一系列社会事件使人们产生道德滑坡、品德堕落、利益勾结、黑幕交易等负面感觉,进而刺激和助长国人的怀疑精神,信任的风险在迅速膨胀和放大。“信任无知,怀疑有理”,在每个人构建自我防护的壁垒过程中,也凸显了社会运行的困境:老人摔倒不敢扶,慈善事业不敢捐,企业宣传不敢信,专家言论不敢听,这种怀疑心理蔓延到对社会管理体系、政府领导机构的态度上。在某些场合,政府的公信力也受到了严重的挑战,从近年来出现的社会群体事件便可见一斑。这种事事可疑、处处皆非的怀疑态度,有可能引发整个社会的信任危机。据中国社会科学院社会学研究所发布的社会心态蓝皮书《中国社会心态研究报告2012-2013》表明,我国社会的总体信任进一步下降,已经跌破60分的信任底线。人际不信任进一步扩大,只有不到一半的调查者认为社会上大多数人可信,超过七成人不敢相信陌生人。同时,不同阶层、群体间的不信任也在加深和固化,官民、警民、医患、民商等社会关系的不信任程度也在进一步加深[18]。

卢曼认为,信任是用来减少社会交往复杂性的机制,从而带来保障性的安全感,“当一个人对世界完全失去信心时,早上甚至会没办法从床上爬起来”[19]。信任危机对社会产生的不利影响主要表现为社会治理成本的加大,信任危机与其引起的社会影响是相互强化的,信任危机越是严重,社会信赖的基础就会越加被侵蚀,社会稳定就越发受到冲击;而社会越不稳定,维系信任的共同价值与社会规范就越难以确立信任危机就更加严重,而为了克服信任危机社会和个人就会支付出越来越高昂的代价,这是一种恶性循环,使社会治理陷入一种尴尬的困境。

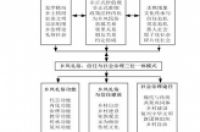

通过对当今社会现象的观察,以及对社会资本理论的梳理,我们可以发现,虽然存在理论上的争辩,但在我国社会转型过程中,信任危机确实有变得严重的趋向:一是对陌生人的普遍不信任,这也是中国社会长期以来的现象,也是西方学者认为中国传统社会信任度低的缘由。但在市场经济条件下,媒体发达的今天,一些极端事件快速、广泛传播,进一步刺激了这种不信任状态的扩散;二是在转型过程中,原本局部的高度信任系统被解体。比如说,地缘关系,由于传统社会的流动性差,人们生活在“熟人社会”中,乡土情结比较浓郁,“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。但在当今社会,社会流动性较强,“老乡见老乡,背后来一枪”的“杀熟”现象涌现,地缘关系也失去昔日的粘合力,导致人际信任关系的迷茫与恐惧感。乡风礼俗、社会资本与乡村信任体系存在着密切的逻辑关联(如下图),为我国乡村治理提供了重要的理论启发和政策工具。

那么,如何克服信任危机,营造和谐社会呢?福山认为,信任是由文化决定的,不同的文化有不同的自发团体。社会信任的建立需要从宏观角度进行一系列的规划和改革,予以制度体系的保障,同时,更要注重社会文化氛围的营造。民主与自由主义制度要顺利运作,就必须和若干‘前现代’的文化习惯并存共荣,才能确保这些制度运行无误。丹利(Dowley)和西沃(Silver)研究过去共产国家中社会资本、种族分歧与民主支持的关系以政治兴趣(political interest)、人际信任及自愿团体的参与(voluntary group participation)来测量社会资本的变量[20]。“法律、契约、经济理性只能为后工业化社会提供稳定与繁荣的必要却非充分基础;唯有加上互惠、道德义务、社会责任与信任,才能确保社会的繁荣稳定,这些所靠的并非是理性的思辨,而是人们的习惯”。所谓的“互惠、道德义务、社会责任与信任”等,是指社会原有的、传统的文化习惯。在中国,体现为绵延千年百年、亘古流传的“乡风礼俗”。这些“乡风礼俗”依托自给自足的小农生产为主的农业文明和以血缘关系为纽带的宗法制度,形成相互依存的信任体系,历经几千年而不变,维持着乡村社会结构的稳定和谐和乡村秩序的规整井然。其实,在中国有史以来的古代统治里,“政不下县”的郡县管理体制,给县以下的基层乡村管理留下了很大的自主空间,在这一层面,“乡风礼俗”充分发挥了其乡村“自治”的作用,“人们依礼而行,循俗而做”[21]。村民自治就是这样一个治理中国农村的法宝,内生于乡村的“乡规民约”成为乡民之间的一种共识和默契,自我教育、自我规约着乡民的日常生活,成为乡村得以生生不息的社会资本,减少了乡村治理成本,使得乡村永续发展。千百年来,中国人为了追求人与人之间能“出入相友,守望相助,疾病相扶”这样的理想境界,发展出这种乡治理论。乡约是自治的一种体现。由乡民自动、自发地制订规约,处理众人生活中面临的治安、经济、社会、教育、礼俗等问题[22]。而今,社会转型过程中,依然可以吸纳其中的精华,以适应新形势下社会治理的需要。

(一)家的理念:从“家族”到“家园”

“家”的观念在中国人心中有着非常重要的地位,传统的中国社会就是一个家族社会。《国语》曰“同姓同德,同德则同心,同心则同志”,家族成员因为血缘关系而形成共同的利益关联与相近的思维观念,彼此之间相互信任、相互帮助、相互扶持,有利于加强家族甚而民族的凝聚力。同时,个人通过家族获得情感和心理上的支撑,感受家族中的温暖与便利,使个人获得社会联系和社会整合,积累和提高社会资本。这种以血缘关系为纽带的家族文化已深深地融汇于整个社会关系之中,成为影响中国人价值体系的重要因素。“光宗耀祖”、“认祖归宗”体现的就是人们对家族的认同,这种传统的思维模式以及现实中利益的影响,使得传统社会中的人们在很大程度上都把自身与家族紧紧地捆绑在一起,形成了局部的高度信任。

但是,传统的家族观念有其狭隘性和局限性。《左传》曰“非我族类,其心必异”,《国语》曰“异姓则异德,异德则异类”,反应的就是家族内外的差异,体现的是对家族外人群的排斥与不信任,弱化了整个社会的信任观。费孝通曾对中国社会以亲缘、家族为核心的差序人际关系作过形象比喻:“它实际上是以‘己’为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系……像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”[23]。所以,在社会快速发展的今天,“熟人社会”转向“陌生人社会”,强调地缘关系的家园观念比单纯血缘关系的家族理念更适应社会的发展与治理。不仅原有的乡村要突破家族姓氏的束缚,强调睦邻友好,在新的城市社区中,也要吸纳千百年来传统“乡风礼俗”中的优良基因,通过新的“业主委员会章程”或“社区公约”规范管理着新的社区共同体,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,使其在社区公共卫生、公共安全、邻里冲突等方面发挥无法替代的作用,使“家”的理念在“社区公约”中彰显新的内涵,进而提高整个社区成员之间的信任与互助的程度。

(二)礼的传承:依礼而为、因礼而信

《礼记?大传》记载:“上治祖祢,尊尊也。下治子孙,亲亲也。旁治昆弟,合族以食,序以昭缪,别之以礼义,人道竭矣”。如此以“礼义”别类,便构成一个“尊尊、亲亲”的良性循环礼法体系:“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷,重社稷故爱百姓,爱百姓故刑罚中,刑罚中故庶民安,庶民安故财用足,财用足故百志成,百志成故礼俗刑,礼俗刑然后乐”[24]。由家庭、宗族之管理,推延至地区、国家的治理,体现了“礼”对传统社会关系规范的基础作用。北宋时期,我国历史上最早的村规民约——《吕氏乡约》,将一些“礼俗”条法简化为若干条,以促成百姓的自我教育、自我约束,成为千百年中国传统社会“乡风礼俗”的重要载体。其约规包含四大项:德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相恤。其中患难相恤则是典型的民间自发相互救助[25]。所谓“官为民计,不若民之自为计”,内生于乡村的“乡规民约”成为乡民之间的一种共识和默契,增强了乡民的相互信任与依赖,成为一种有效的民间自治模式。在乡村人们“依礼而为”、“依礼而治”,“礼”是人们在日常生活中办事的准则,是调解人际关系的一种手段,它可以有效维持农村稳定。而“礼”作为一种规范早已被熟知,且经过长期的教育、教化形成了人的一种内在习惯,“维持礼俗的力量不在身外的权力,而是在身内的良心”。因为有共同的行为准则、风俗习惯和道德规范,人们之间相互信任程度进一步提高,形成了如费孝通所说的“无讼”的礼俗社会。

随着现代化、城镇化进程,社会急剧转型冲击了原有社会价值规范体系。传统“乡风礼俗”中的“尊尊亲亲”、“患难相恤”等良好风气,伴随着城乡社会结构变迁而在很多地方逐渐式微,在一定程度上也影响了人们之间的信任关系,削弱了社会资本。现今的村规民约与我国乡村的传统文化发生了一定的偏离,多是义务性的内容,含有“命令性、强制性”语气,而很少“劝民向善”与讲求“诚信”,缺乏人文关怀,村民不是主动实行而是被动接受。其实,从传统的“乡风礼俗”形成来看,村民在村规民约中应当既是立约者又是履约者。传统优秀的“乡风礼俗”符合国人的“固有文化”,贴近我国的社会现实,应去其糟粕取其精华,加以利用,在当下的“乡风礼俗”培育中传承“德业相劝、向善、亲其亲、尊其尊”等内容,发扬村民生活生产“相帮”的精神10。同样,现代城市社会的繁荣稳定离不开优良传统习惯和乡村礼俗的支持和帮助。

四、乡土社会的秩序与乡风礼俗的功能

治理理论在20世纪90年代兴起于西方国家,现已成为全球政府进行治道变革的普遍趋势。治理理论认为,治理是一个自上而下与自下而上互动的过程,强调政府与社会通过合作、协商、建立伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理,从而寻求政府与公民对公共生活的合作管理和实现公共利益最大化。社会治理由于参与主体的多元化,权力的流向不再是单一的从上而下,而是双向或多向流动,强调上下互动的过程,强调社会机构和公民的参与,这其中存在的竞争与合作、博弈与协同也会更加频繁、密切。那么,如何减少各个主体间摩擦和对抗,增加相互的理解与支持?如何建立合作网络的权威?这需要运用多种方式和途径来协调各方的利益,其中,社会信任体系的构建是社会治理的基础,韦尔巴(Verba et al)认为它还能提升政治效能感[26],而传统的乡风礼俗在文化传承和人际关系协调方面有着不可或缺的沉淀效应。

中华文明的农耕历史悠久,决定了社会治理中不可避免地融入乡土特性。费孝通先生认为,传统社会分为上下两个层次:下层社会处于自治状态,有一套自治的模式,上层面对下层实际上采用的一种无为而治的措施。下层对上层的呼应,是以自治的方式,而对上层统治的渗透则采取应对和妥协的对话方式。随着现代化的进程,与乡土特性相关的社会制度、文化传统以及上层政治结构也发生了巨大的改变。费孝通先生在20世纪40年代就曾经担忧过现代化对中国乡村生活模式的“损蚀”,“中国的乡土社会中本来包含着赖以维持健全性的习惯、制度、道德、人才,曾经过去百年中,也不断地受到一种被损蚀和冲洗的作用”[27],“我说中国社会的基层是乡土性的,那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会”[28]。传统民间社会的“自治空间”也必然会受到现代体制的侵扰,现代社会理论都普遍将工业化和都市化作为主要的社会生活形态,“由于都市化的趋势,逐渐把传统的生活模态摧毁了”[29]。但是,事实上,传统的乡风民俗并未消逝,而是始终存在,传统文化在现代社会仍然具有相当高的价值。梁漱溟先生认为中国的问题虽然包含政治经济问题,但实则是近代西方文明冲击造成的文化失调问题,故而解决方法是改良文化而不是制度革命,解决乡村问题进而解决中国问题的唯一出路是通过乡村建设复兴中华文明。乡村建设的基本任务就是依靠乡村自治,创造一种以理性和伦理为基础的新团体组织,由此推动经济、政治和社会的全面进步[30]。“中国传统不再被视为一种内在的、神圣的、美好的东西而为人所拥抱,而是基于工具的、实用的考虑,并作为一种文化资源而为人们选择利用”[31]。即便从功利的角度来看,在现代社会的有效治理中,传统文化、乡风民俗仍然是社会良性运行、协调发展不可或缺的条件,其发挥的功能主要表现在以下几个方面:

(一)乡风民俗的代言功能

池田等人(Ikeda et al)研究亚洲社会资本与民主参与时,选择了社会参与(social participation)、社会信任(social trust)及制度信任(institutional trust),做为社会资本操作化的变量[32]。国家政策的制定必须尊重社会现实,多方面考虑各个阶层的利益需求,在中国这样一个农业大国,农村人口数量巨大,对农村社会的治理必须尊重农民的意愿。可是,在现代社会,相对落后的农村缺少具有代表性的精英人物,没有形成组织严密的利益集团,故而在国家宏观政策的制定过程中失去或缺乏相应的“话语权”。但是,沉默不代表它不存在,也不意味着它可以被忽视。宏观政策制定者必须主动地来了解政策实施对象的利益诉求。乡风民俗在一定程度上就代言了某一局部地区草根阶层、乡村居民的利益与文化需求,以其千百年的存在和延续向政策制定者展示其功能。所以,明智的政策制定者是不能割断传统的,我国的许多政策和方针也体现了对传统文化的吸纳与发扬。当代社会所崇尚的讲究诚信、和睦家庭、孝敬父母、团结邻里、注重公平、伸张正义、倡导“八荣”、鄙视“八耻”的价值观都可以从传统的乡风民俗中找到其相似点,《吕氏乡约》中的“德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”,宋朝王阳明的《南赣乡约》将“孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里。死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒。息讼罢争,讲信修睦,务为善良之民,共成仁厚之俗”[33]作为主要内容,这都体现了政策制定者对传统文化的尊重。

(二)乡风民俗的内化功能

国家的政策和法律可视为一种“精英文化”,是一种逻辑严谨、语言抽象的知识系统,现实生活中,很多村民或居民是难以完全掌握其具体内容的,甚至不理解、不接受,使其对乡土农村的调控作用下降,故而倡导民主、法治的精神实现乡村治理,但使政策、法律“乡土化”的任务艰巨而漫长。当然,政策法律的宣传普及的方法可以多种多样,宣传普及的途径也可借助多种力量、整合各类资源。因而,借助乡风民俗,转变村民的思想认识,内化法律政策,塑造新乡风民俗,有利于政策的执行,同时也有利于拉近政策实施主体和客体的距离,增加村民对政府的信赖。因为乡风民俗是村民在长期的生产生活中逐渐形成的,是村民自身的创造物,比国家权力和正式法律所建立的国家秩序、法律秩序更贴近生活,更符合当地的风俗习惯,也更能体现乡民的利益诉求、符合利益博弈结果。村民的感觉由被动接受政策,变为主动地参与了政策制定。外部的政策由强行嵌入的状态,变为了潜移默化的融入过程,村民之间人际的互动、信任与社会资本是政府和民间建立协力机制的成功要素[34]。

村民在日常生活中,耳濡目染、身体力行,受政策影响、与政策结合的新乡风民俗便自然而然地化为村民们共同的价值观念和行为规范。奥地利学者哈耶克说:“我们几乎不能被认为是选择了它们;毋宁说,是这些约束选择了我们,它们使我们得以生存”[35]。所以,政策法律的要求如果能够内化为乡风民俗,其影响程度的深刻性、持久性将更明显,从而更有效地落实政策要求,同时增强村民对基层政府的信任度。例如,我国部分农村地区将整治婚丧事大操大办等相关内容写进村规民约中,引导群众崇尚文明、节约办婚事丧事,就得到了村民们的支持与认同,取得良好的效果。

(三)乡风民俗的治理功能

中国农村幅员辽阔,人口众多,国家不能真正将触角伸入农村社会的方方面面,亦无力事无巨细地来解决村庄层面的问题。费孝通先生所描述的“无讼”礼俗社会的形成,便要依靠乡风民俗来发挥其治理功能。乡风民俗的形成有其独特的路径,它依靠人们的内心信念、风俗习惯和社会舆论的力量,调整许多法律涉及不到的社会生活问题,具有自觉性的特征。乡风民俗、村规民约具有类法的性质,能将国家法的“有所不为”与民间法的“有所为”合理地结合,在国家法“有所不为”的地方“有所为”,有效地弥补了国家立法在乡村社会的“规则缺席”。乡风民俗的“治理”功能既体现了村民自治的智慧,又能够减少国家的治理成本,如果将乡村中许多鸡毛蒜皮的小事都纳入国家的管理体制中,将会造成管理资源极大的浪费。正是由于乡风民俗的作用和影响,缓解村民由于利益纷争引起的对立情绪,为国家节约管理成本,为稳定有序的和谐社会建设起到促进作用。比方说,村庄内出现的因耕地用水、牲畜下田、家庭纷争、邻里矛盾等具体纠纷,超出了家庭调节的范围,但村民又不愿意将这些小矛盾对簿公堂,此时,由执行村规民约的组织采取教育"协商"调解的方法,晓之以理,动之以情,运用关系、人情、面子等方式来解决问题,维护基层社会的稳定[36]。同时,池田(Ikeda et al)认为它能鼓励更多的政治参与[37]。

(四)乡风民俗的教导功能

法国思想家爱尔维修说过:“人的差异是由于环境和教育造成的,我们在人与人之间所见到的精神上的差异,是由于他们所处的不同环境,由于他所受到的教育所致”[38]。乡风民俗、社会风气对人们的道德观念、思想意识、生活方式、人际关系等都具有潜移默化的影响。我国传统的乡风礼俗中有许多优良的思想,“德业相劝、亲其亲、尊其尊”,“劝民向善”,倡导“诚信”,通过道德、良心和舆论规范着人们的行为,荡涤了歪风邪气。乡风民俗、村规民约的内容涉及公共道德、社会治安等众多领域,村民的言行举止时刻受到他人的监督,若其行为对乡村公共事务有益,就会得到村民的赞扬和尊重;一旦有越轨的举止,必将遭到众人的唾弃,良心备受折磨,从而,达到“扬善、戒恶”的教导作用,社会资本的累积可以培养人们对民主政体的支持[39]。

五、结论与讨论

乡风礼俗是传统文化的重要组成部分,在社会信任体系和社会资本积累方面发挥过重要的作用,许多优秀的思想和习俗在现代化的今天也值得发扬和传承。同时,我们还必须明确:

首先,社会生活的组织形式分为以乡村为特征的礼俗社会和以城市为特征的法理社会。礼俗社会具有强烈的内聚性,人们具有共同的利益、目标、价值和规范,其基本形式主要为亲属关系、邻里关系和朋友关系。而法理社会,人们只关心自己的私利,因为城市生活的特点就是自私自利的个人主义[40]。这种观点虽然有其历史局限性,但也折射出社会转型过程中,所带来的社会治理难题,也就是城市中人际关系的恶化,相互信任的丧失,由此导致一系列社会问题,推升了社会治理的成本。

其次,离开了对传统的批判、改造、继承和发扬,任何国家的现代化都是不可能顺利实现的。若干社会的经济参与者在互动时很信任对方,他们的交易成本因而大幅降低,效率也因而胜于那些低信任度的社会——低信任度社会必须靠巨细靡遗的契约和强制机制才能进行交易,成本大增。这样的信任并非理性算计的结果,而是出自于宗教或道德习惯等与现代化毫无关系的文化渊源。换句话说,最成功的现代化形态不是完全现代化的。由此可见,“传统”与“现代化”之间是一个相互促进、相互制约的关系,现代化并不意味着完全的现代化,成功的现代化形态,还包含着“与现代化毫无关系的文化渊源”,即“传统”在内,是一种“现代与传统可以长期共存共荣”的共同体。

最后,乡村社会的人际关系区分为工具性、情感性与混合性等三种关系,在混合性关系中,人情与面子的权力游戏对于人际互动有着深远影响。人情不只是一个抽象的文化心理概念,而是与具体的特殊社会文化制度挂勾,如儒家的忠恕之道、人伦关系中的特殊主义倾向,对于个人之间的社会交换具有约束力。乡村社会连带的实质基础在于情感与利益的加权关系,指的是特定性情感与普遍性利益两种要素结合的质变过程,外在的模态与形式表现为一种“拟似家族团体连带”的原则。现代乡村社会治理必须包容、吸纳、融合乡村文明,才能真正实现城市的繁荣稳定和持续发展,有必要将礼俗社会中的一些优良传统继承、引申到现代城市生活中来,发挥其优势。

在现今社会社会的管理制度已经渗透到基层社会,非正式的社会治理制度如家族观念、信任关系在基层社会中发挥着更为实际有效的作用,从不同的侧面展示了其内在的力量,并融入中国整个现代化的进程中,凸显了时代的烙印。

【项目来源】广东省2012年度高校人文社科重大攻关项目“幸福广东与流动人口的公共服务研究”以及广东省2015年度重大决策咨询项目“广东农村社会治理机制研究”。致谢广州大学南方灾害治理研究中心执行主任周利敏博士的讨论和修改!

注释:

[1](美)弗朗西斯·福山.大分裂——人类本性与社会秩序的重建[M].北京:中国社会科学出版社.2002:第18页

[2]张伟明、刘艳君,《社会资本、嵌入与社会治理——来自乡村社会的调查研究》,《浙江社会科学》,2012年第6期,第60页

[3]闫臻,《嵌入社会资本的乡村社会治理运转:以陕南乡村社区为例》,《南京农业大学学报》(社会科学版),2015年第4期,第26页

[4]黄增镇,《基于社会资本视角下的民族地区社会治理创新研究》,《广西民族研究》,2015年第4期,第42页

[5]陈华、丁宏,《社会治理路径创新:信任与合作秩序的视角》,《江海学刊》,2014年第4期,第228页

[6]程倩,《论新型社会治理模式建构中的信任关系》,《天津社会科学》,2004年第5期,第64页

[7]冯志宏,《当代中国虚拟社会治理中的信任建构》,《甘肃社会科学》,2004年第5期,第122页

[8](美)弗朗西斯·福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M].海口:海南出版社.2001:第30页

[9]Fukuyama,Francis.1999.The Great Disruption:Human Nature and the Reconstitution of Social

Order.New York:Touchstone.pp.43.

[10]Norris,Pippa.2002.Democratic Phoenix:Reinventing Political Activism.Cambridge:Cambridge

University Press.PP.10

[11]Putnam,Robert D.1993.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,

N.J.:Princeton University Press.pp.258

[12]Putnam,Robert D.1993.Making Democracy Work:Civic Traditions in Modern Italy.Princeton,

N.J.:Princeton University Press,pp164.

[13](美)明恩博.中国人的素质[M].上海:学林出版社.2001:第208页

[14](德)韦伯.儒教与道教[M].北京:商务印书馆.1997:第284页

[15]董才生.偏见与新的回应——中国社会信任状况的制度分析[J].社会科学战线.2004.4:第253-256页

[16]彭泗清.信任的建立机制:关系运作与法制手段[J].社会学研究.1999.2:第53-64页

[17]杨中芳.彭泗清.中国人人际信任的概念化:一个人际关系的观点[J].社会学研究.1999.2:第1-21页

[18]新浪新闻.我国总体信任跌破底线,7成人不信陌生人[EB/OL].http://news.sina.com.cn/c/2013-02-17/023926276464.shtml

[19](德)尼克拉斯·卢曼.信任:一个社会复杂性的简化机制[M].上海:上海人民出版社.2006:第1页

[20]Dowley,Kathleen M.and Brian D.Silver.2002.“Social Capital,Ethnicity and Support for Democracy in the Post-Communist States.”Europe-Asia Studies 54,4:pp.505-527.

[21]李永杰.乡风礼俗:不该失去的乡村文明[EB/OL].中国社会科学在线.http://www.csstoday.net/xueshuzixun/guoneixinwen/89537.html.

[22]牛铭实.中国历代乡约[M].北京:中国社会出版社.2005:第1页

[23]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社.1998:第27页

[24]文孟军.城镇化过程中的乡风礼俗[EB/OL].2014.http://city.ifeng.com/cspl/20140402/406278.shtml.

[25]杨建宏.《吕氏乡约》与宋代民间社会控制[J].湖南师范大学社会科学学报.2005.34(5):第126-129页

[26]Verba,Sidney et al.1995.Voice and Equality:Civic Voluntarism in American Politics.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[27]费孝通.乡土重建[M].长沙:岳麓书社.2012:第354页

[28]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社.2007:第1页

[29]金耀基.从传统到现代[M].北京:中国人民大学出版社.1999:第108页

[30]徐阳.徐增阳.中国农村和农民问题研究的百年回顾[EB/OL].http://www.aisixiang.com/data/3473.html.

[31]金耀基.中国社会与文化[M].牛津大学出版社.1992:第158页

[32]Ikeda,Ken’ich et al.2003.“Influence of Social Capital on Political Participation in Asian Cultural Context.”Democracy,Governance and Development Working Paper Series 10:pp.1-30.Taipei:Asian Barometer Project Office National Taiwan University and Academia Sinica.

[33]王阳明.王阳明全集(卷十七)[M].上海:上海古籍出版社.1997:第599-600页

[34]Lovrich,N.P.,Jr.2000.“Policy Partnering Between the Public and the Not-for-Profit Private Sectors.”In P.V.Rosenau(ed.),Public-Private Policy Partnerships.Cambridge,MA.:The MIT Press,pp.183-197.

[35](奥)哈耶克.不幸的观念[M].北京:东方出版社.1991:第34页

[36]曾长秋.刘宏艳.论村规民约在和谐社会建设中的独特功能[J].学习论坛.2012.8:第71-73页

[37]Ikeda,Ken’ich et al.2003.“Influence of Social Capital on Political Participation in Asian Cultural Context.”Democracy,Governance and Development Working Paper Series 10:pp.1-30.Taipei:Asian Barometer Project Office National Taiwan University and Academia Sinica.

[38]北京大学哲学系.十八世纪法国哲学[M].北京:商务印书馆.1965:第467-468页

[39]Dowley,Kathleen M.and Brian D.Silver.2002.“Social Capital,Ethnicity and Support for Democracy in the Post-Communist States.”Europe-Asia Studies 54,4:505-527.

[40]郑杭生.社会学概论新修精编版[M].北京:中国人民大学出版社.2014:第78-79页