政治参与是政治现代化的重要内容,它不仅要求有完善的制度来保障民众的参与权利,还要求民众具备积极的参与意愿。只有这样,民主制度的作用才能得以充分发挥。传统上,受“臣民意识”影响,中国民众是依附于传统权威的,缺乏参与机会和意识。但是随着社会主义民主制度的不断完善,民众的政治参与机会越来越多,这必然要求民众的参与意识不断增强。从机会和意愿两个维度对民众政治参与认知状况进行的实证研究发现,参与机会的增加并不能等同于民众参与意愿的增强。这表明,在政治现代化进程中,不仅要完善相关制度,还要培养民众的参与意识,促进现代公民成长。

一、问题的提出

新中国成立以来,尤其是改革开放以来,古老的中华大地上发生了沧海桑田的变化,形成了中华民族发展史上真正的“千年未有之变局”。我们可以从多个侧面描述这一时期的变化,但是,现代化无疑是一个可以囊括这些侧面的核心主题。据此进行观察,我们可以发现,所有的变化均体现出一种从传统向现代过渡的共性特征。现代化指的是人类社会从农业社会向工业社会过渡的过程,它体现在政治、经济、社会和文化等多个方面,包括技术、制度、观念等不同层次的内容。其中,在政治领域,“权威的合理化、结构的离异化以及大众参政化就构成了现代政体和传统政体的分水岭”[1]。因此,政治参与成为政治现代化的一个重要标志和内容,“对那些处于由简单的乡村农业社会向高度复杂的都市工业社会转变过程中的国家来说,政治参与的水平、形式和基础的变化,是这一转变过程的固有部分”[2]。政治参与是“参与制定、通过或贯彻公共政策的行动”,它包括多种不同的形式。Sherry R.Amstein将政治参与和公民权利联系起来进行分析,认为参与的本质就是公民权利,并且根据公民权利对结果影响程度的不同,将政治参与的形式分为三种层次共八种类型,它们呈“梯子状”分布,从上到下依次是:最高层次的是公民控制、代表、伙伴关系;中间层次的是建议、咨询、了解;最低层次的是训导、操纵。随着社会的发展,政治参与的范围和形式也不断得到拓展,其最新发展趋势主要体现为:“从民主选举向民主决策和民主管理的扩展”;“参与客体从政府政策目标向公共事务的结果目标扩展”;“积极参与受到更多的强调”[3]。

中国是人民当家作主的社会主义国家,人民民主是社会主义制度的生命。通过制度的不断完善来保障民众的参与权利就成为了建设中国特色社会主义民主政治的重要内容。经过长期的发展,中国逐渐形成了由人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、基层民主制度等组成的中国特色社会主义民主政治制度,这些制度为广大人民的政治参与提供了有效的保障。人民代表大会制度是保证人民当家做主的根本政治制度,人民代表大会由民主选举产生、对人民负责、受人民监督。基层民主制度主要包括基层群众自治制度和企事业单位民主管理制度等形式。村民委员会和居民委员会是由民主选举产生的群众性自治组织,据统计,“截至2014年底,基层群众自治组织共计68.2万个,其中:村委会58.5万个,村民小组470.4万个,村委会成员230.5万人;居委会96 693个,居民小组135.8万个,居委会成员49.7万人”[4]。企事业单位民主管理制度是企业事业单位职工行使民主管理权力的制度。1986年9月15日发布的《全民所有制工业企业职工代表大会条例》规定,“企业在实行厂长负责制的同时,必须建立和健全职工代表大会(或职工大会)制度和其他民主管理制度,保障与发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益等方面的权力和作用”[5]。

政治参与不仅需要制度的不断完善以保障民众的参与权利,还要求民众具有较强的参与意识。政治参与的理想状态应当是机会与意愿的“齐头并进”,这样才能使民主制度有效运转起来。“在公众参与中,制度化参与渠道的建构和公众参与文化的形成是至关重要又彼此相关的两项因素”[6],前者回答的是民众有没有参与机会的问题,而后者回答的是民众有没有积极参与意愿的问题。在传统社会,受到“三纲五常”等因素的影响,“深植于人们政治意识之中的是臣民观念”[7],服从于传统权威是臣民的义务,在这种情况下,民众是不可能有参与机会和参与意识的。随着中国特色社会主义民主制度的完善与发展,民众的政治参与机会越来越多,这就必然要求民众具备积极的参与意愿。但是,政治参与意愿属于政治文化的内容,在现代化的过程中文化变迁的速度是相对较慢的,并且呈现出传统文化与现代文化并存的特征,这就“意味着与参与型政治文化相背离的某些文化传统依然在发挥着影响,而且会在相当长的时期内,在相当大程度上对政治参与起到限制作用”[8]。那么,在现阶段,民众的政治参与意愿是否能够与不断增加的政治参与机会相适应?为了回答这一问题,本文尝试采用问卷调查方法从参与和意愿两个维度对中国民众的政治参与认知状况进行分析。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

1.民众政治参与状况研究。《中国政治参与报告(2011)》将目前中国民众政治参与的形式归纳为“选举参与、政策参与、人民团体和群众自治组织参与、接触式参与等类型”[9]。史天健将北京市民的参与形式归纳为选举等不同类型。那么,在这些参与途径中,民众更倾向于哪一种形式?《中国政治参与报告(2013)》对民众政治参与类型偏好进行的调查发现,调查对象对不同参与形式的重要性程度的评价从高到低依次是:各种选举;基层群众自治;社会团体活动;上访等形式维权;政策讨论;在互联网发表个人意见。对民众实际有过的参与行为的调查发现,民众的参与行为从多到少依次是:为一项社会活动组织募捐或者筹集;参加与政治有关的各种会议;向上级政府领导表达自己的观点;通过社会组织表达自己的观点;为某项特定的理想或事业加入组织;在互联网有关政治主题的论坛或者讨论组中发表自己的观点;在请愿书上签名;通过媒体表达自己的观点;游行、静坐、示威。学术界对这一问题的研究更多是围绕民众在这些参与形式中的实际参与状况进行分析的。选举参与状况的研究主要体现在县乡人大代表选举和群众自治组织选举方面,包括:对县乡两级人大代表选举过程中参选率问题进行的分析;对农民政治参与认知、权利意识等问题进行的研究[10];对浙江省先富群体的参政议政行为和一些新兴中产阶级群体的政治参与行为进行的研究;对城市社区选举中的政治冷漠与高选举率并存现象的原因进行的分析;对村民委员会选举实际投票过程(是否自己填写选票?若不是,是否征询投票人的意见?是否亲自投票入箱?)进行的研究发现,选民实际的“完整”投票率要明显低于毛投票率[11]。关于基层自治参与的研究,主要是对农村居民在村民自治中的参与(民主决策、民主管理、民主监督)进行了研究。在政策参与研究中,有学者对民众的政策参与问题进行了研究[12]。与上述研究不同的是,《中国政治参与报告(2011)》从代表选举、居委会和村委会选举、群众自治、政策参与等四个方面对中国民众的政治参与状况进行了综合的分析。

2.民众参与意愿状况研究。民众的参与意愿问题所回答的是民众是否具有参与意愿的问题。学术界对这一问题的研究大多是围绕民众的民主观念问题展开的。闵琦的调查发现民众或者把传统政治思想中的民本主义和开明专制看作民主,或者只重视民主的实质性意义而轻视民主的程序性意义。张明澍对中国民众的民主观念有着历时性的研究,在1994年和2013年两次对民众的民主观念采用问卷调查方法进行了实证研究,结果发现,民众重视实质和内容优先于重视形式和程序。安德鲁(Andrew J.Nathan)和史天健从政治效能感角度(内部效能感,对单位事务的了解、对国家事务的了解;外部效能感,是否希望得到政府的平等对待)出发,对中国民众的政治参与意愿和行为等问题进行了分析。霍夫斯泰德采用权力指数对组织中的上下级关系问题进行了研究,权力指数高意味着下级对上级有较高的依赖关系,权力指数低意味着依赖程度较低,并且更喜欢协商的方式。测量的结果发现,中国内地的权力指数是80,在74个国家或地区中,与阿拉伯国家和孟加拉国并列排名第12—14位;美国的权力指数为40,排名第57—59位;英国的权力指数为35,排名第63—65位[13]。

3.政治参与状况与意愿的整合研究。与上述围绕单一主题进行的研究不同,也有研究将两个主题“捆绑”起来,对民众政治参与的客观状况与主观认知问题进行了分析。在选举参与问题研究上,冯兴元对中国农村居民投票行为以及意愿进行了研究[14];孙龙对北京市居民和大学生在人大代表选举中的投票行为和投票态度进行了研究[15]。在群众自治组织参与问题的研究上,《中国政治参与报告(2014)》从客观状况(自治重要认知、权利救济认知、自治内容认知、自治程序认知、自治参与)和主观状况(自治参与满意度、自治参与意愿、自治参与效能)两方面对城市社区居民自治问题进行了研究,并且对主观和客观维度各自包含的内容之间的相关性进行了分析,结果发现两者之间具有相关性[16]。在政策参与问题研究上,史卫民等从政策参与客观状况(政策重要性认知、权利与途径认知、政策内容认知、政策过程认知、实际政策参与)与主观状况(政策满意度、政策参与意愿、政策参与效能)两方面进行了研究[17]。徐勇等从客观与主观两个维度将目前中国农民政治参与状况的主要特征归纳为以下五点:参与广度不够;参与程度不深;青年人参与不积极;务工群体参与度低;西部农民参与踊跃[18]。

(二)研究假设

对于民众政治参与认知状况问题的研究,既可以从其中的一个维度入手,也可以将两个维度整合进行分析。本文主要是在已有研究的基础上,从后一个方面来对民众政治参与状况的特征进行分析,即通过参与机会和参与意愿两个维度的比较来了解民众政治参与认知状况的特征。在中国政治现代化的过程中,随着社会主义民主制度的日益健全,从客观上看,民众不同层次的参与机会越来越多,那么,民众的参与意愿是否有所变化?根据已有研究的相关结论,民众的参与意识还是相对不足的。因此,我们假定民众政治参与认知状况的特征是政治机会的增加并不等同于参与意愿的增强,具体就是,民众对不同层次政治参与机会的认知要高于参与意愿。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源

2014年6—8月,“我国社会公平正义状况测评及改善对策研究”课题组通过问卷调查方法在全国范围内实施了“当代中国公民社会公平感状况调查”。此次调查抽样是根据第六次全国人口普查数据结果,采用分层分阶段法实施的。首先将全国分为直辖市、东部、中部和西部四个地区。其次,以省、自治区和直辖市为初级抽样单位(不包括新疆、西藏、青海);以区(直辖市、省会城市和地级市所辖区)、县(包括县级市)为二级抽样单位;以街道、乡镇为三级抽样单位;以居民委员会、村民委员会为四级抽样单位;以家庭住户并在每户中选择一个生日(公历)与7月20日(公历)最接近的18周岁以上成年人为最终单位。最后一共抽取北京、上海、山东、广东、河南、湖南、内蒙古、陕西等8个省级单位,19个区县级单位,32个街道或乡镇级单位,96个居委会或村委会。调查预计发放问卷2 400份(每一个村委会、居委会25份),调查实际发放问卷2 600份,回收有效问卷2 425份,回收率为93.3%。项目组首先将回收的2 425份有效问卷按照每一个村委会(居委会)25份进行加权处理,然后根据第六次人口普查数据结果按照不同省份的人口数量进行了加权,共获得2400份有效问卷。

(二)研究设计

为了从机会认知和参与意愿两个方面对中国转型时期民众政治参与认知状况的特征进行分析,本研究一共设计了五个相关的问题(见表2):第一个问题是对民众基层群众自治组织参与机会认知状况的分析;第二个问题是对民众在所在工作单位参与机会认知状况的分析;第三个问题是对民众政策参与机会认知状况的分析;第四个问题是对民众国家事务管理参与机会认知状况的分析;第五个问题是对民众政治参与意愿状况的分析。根据分析对象的不同,表2中的五个题目可分为两类:前四个问题为一类,分析的是民众对政治参与机会的认知,也就是能不能有机会参与到不同层次的公共事务管理过程中;最后一个问题是一类,分析的是民众的参与意愿问题。

四、调查结果分析

本文根据问卷调查结果对民众政治参与认知状况的分析主要包括三个部分:第一部分是对民众政治参与机会认知状况的分析;第二部分是对民众政治参与意愿状况的分析;第三部分是将机会与意愿整合起来,分析民众政治参与认知状况的总体特征。

1.民众对基层自治参与机会的认知。对“我能够参与社区的管理”这一问题的回答情况进行统计。从表中可以看出,2 400名调查对象都严格按照要求对这一问题进行了填答。其中,认为有机会参与社区管理的调查对象(选择非常同意和同意的调查对象加总)共有1640人,占全部调查对象的68.4%。这说明,民众对基层群众自治参与机会的认知程度较高,大多数认为自己有机会参与到社区事务的管理过程中。

2.民众对工作单位参与机会的认知。工作单位的民主管理也是基层民主的重要组成部分。那么,目前民众对工作单位参与机会的认知状况怎样?根据问卷调查的结果,对“我能够参与所在单位的管理”这一问题的回答情况进行统计(见表4),数据显示,2400名调查对象都严格按照要求进行了填答。其中,有1335名调查对象认为自己能够参与所在工作单位的管理(选择非常同意和同意的调查对象加总),占全部调查对象的55.6%。这一结果说明,有超过一半的调查对象认为能够参与到工作单位的事务管理过程中。与“社区管理参与”相比,“能够参与工作单位管理”的比例少了12.8个百分点。

3.民众对政策参与机会的认知。为了提高政策的科学化和民主化水平,政府决策听证制度逐渐建立并不断完善。那么在现实中,民众是否能够参与到政府的决策过程中?根据问卷调查的结果,对“我能够参与地方政府的决策(本职工作之外)”这一问题的回答情况进行统计,数据显示,2400名调查对象都严格按照要求对这一问题进行了填答。其中,认为自己能够参与地方政府决策(本职工作之外)的人数为922人(选择非常同意和同意的调查对象加总),占全部调查对象的38.4%。相比较而言,这一比例低于“能够参与社区管理和工作单位管理”的比例。

4.民众对国家事务参与机会的认知。在现实中,民众是否认为自己有机会参与到国家事务管理的过程中呢?根据问卷调查结果,对“我能够参与国家事务的管理”这一问题的回答情况进行统计(见表6),数据显示,在2400名调查对象中,有2398名调查对象严格按照要求进行了填答。其中,认为自己能够参与国家事务管理的人数为608人(选择非常同意和同意的调查对象加总),占全部调查对象的25.3%。在不同层次的政治参与机会认知中,这一比例是较低的。

参与是现代民主政治的核心特征之一,那么,在现实中民众是否具有强烈的参与意愿?根据问卷调查结果,对“只要决策是合理的,我参不参加决策过程不重要”这一问题的回答情况进行统计,数据显示,2 400名调查对象都严格按照要求进行了填答。其中,选择“非常同意”和“同意”的调查对象合计1 680人,占比为70%。选择“不同意”和“非常不同意”选项的共518人,占比为21.6%,低于认为“能够参与到国家事务管理过程”的调查对象所占的比例。这一结果表明,中国民众的政治参与意愿并不高,传统观念的影响依然存在。

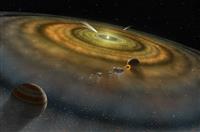

为了从机会与意愿两个方面对中国民众政治参与主观认知状况的总体特征进行分析,本文将前四个问题选择满意和非常满意的比例,最后一个问题选择不同意和非常不同意的比例进行了加总,采用雷达图的形式对这五个问题进行了比较。

从图1可见,对不同问题的回答,调查对象选择同意的比例从低到高依次是:参与意愿,21.6%;能够参与国家事务的管理,25.3%;能够参与地方政府的决策,38.4%;能够参与所在工作单位的管理,55.6%;能够参与所在社区事务的管理,68.4%。其中,参与意愿的比例是最低的。因此,这一比较结果反映出中国民众对政治参与机会的认知是高于政治参与的意愿的,这一结论也较好地验证了本文所提出的民众政治参与认知状况特征的研究假设。也就是说在政治参与的过程中,机会的增加并不等同于参与意愿的增强。

五、主要结论与政策建议

本文主要是采用问卷调查方法从参与机会和参与意愿两个维度对中国民众政治参与主观认知状况的总体特征进行了分析,结果发现,民众对参与机会的认知要高于参与意愿。其政策含义就是,在政治现代化的进程中,既要积极完善相应的制度,又要采取切实可行的措施来促进民众参与意愿的提升。本文对这一问题的分析主要是描述性的,接下来还将对政治参与机会与意愿的影响因素等问题进行深入的分析,并以此为基础提出相应的政策建议。

注:

图标略

参考文献:

[1][美]亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,等,译.上海:上海人民出版社,2008:27.

[2][美]亨廷顿,纳尔逊.难以抉择——发展中国家的政治参与[M].汪晓寿,等,译.北京:华夏出版社,1989:174.

[3]贾西津.中国公民参与——案例与模式[M].北京:社会科学文献出版社,2008:4.

[4]2014年社会服务发展统计公报[EB/OL].http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201506/20150600832371.shtml.2015-08-26.

[5]国务院法制局.中华人民共和国法规汇编(1986年1月-12月)[M].北京:法律出版社,1987:601.

[6]李汉林.中国社会发展年度报告(2012)[M].北京:中国社会科学出版社,2012:263.

[7]刘泽华.论从臣民意识向公民意识的转变[J].天津社会科学,1991,(4):37.

[8]麻宝斌.中国社会转型时期的群体性政治参与[M].北京:中国社会科学出版社,2009:33.

[9]房宁,等.中国政治参与报告(2011)[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[10]徐勇.中国农民发展状况报告2011(政治卷)[M].北京:北京大学出版社,2012.

[11]张同龙,张林秀.村委会选举中的村民投票行为、投票过程及决定因素[J].管理世界,2013,(4):59-81.

[12]史卫民,等.中国公民政策参与研究——基于2011年全国问卷调查数据[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[13][荷]吉尔特?霍夫斯泰德,格特?扬?霍夫斯泰德.文化与组织:心理软件的力量(第2版)[M].李原,孙健敏,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[14]冯兴元,等.中国的村级组织与村庄治理[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[15]孙龙.公民参与:北京城市居民态度与行为实证研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[16]房宁,等.中国政治参与报告(2014)[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[17]史卫民,等.中国公民政策参与研究——基于2011年全国问卷调查数据[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

标题注释:

基金项目:国家社会科学基金重大项目“我国社会公平正义现状测评与改善对策研究”(12&ZD060)、吉林大学国家治理协同创新中心项目阶段性成果