一、引言

人们普遍认为,中国自改革以来,显著的经济增长大幅提高了中国人民的经济福利。这一点从以下事实来看是不言而喻的:在不到30年的时间里,中国实际人均收入增长超过了6倍,2.5亿人已脱离“每日花费一美元”的贫困状况。此外,在25年时间里,中国的“人类发展指数”从0.37上升到0.68。因此本文标题中的问题似乎成了无稽之谈。

然而,自理查德·伊斯特林(Richard Easterlin)开创性的研究以来,经济学家们针对发达经济体不断提出这一问题。事实表明,在一些发达经济体中——包括美国、日本、英国、法国、德国、意大利及荷兰——虽然人均收入保持10年或数十年的持续增长,但是它们的平均主观幸福感得分却基本保持不变。

由于缺乏主观幸福感方面的时间序列的数据,很少有关于发展中国家的此类研究。那么,研究发达经济体得出的结论是否同样适用于中国呢?尽管缺乏合适的数据导致我们无法直接回答这一问题,但“全国家庭调查”中研究中国主观幸福感的多篇文献则可以帮助我们间接回答这个问题。我们首先从主观幸福感的背景数据入手(我们会交替使用主观幸福感、幸福感及生活满意度这些术语)。

二、背景

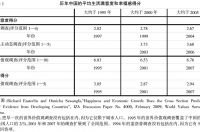

丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)与阿兰·克鲁格(Alan Krueger)提出了一份来自盖洛普民调机构的调查图表。从1994年至2005年,该机构在其中的4年时间中对中国受访者进行了多次调查。在此期间,对生活满意或非常满意的受访者的比例递减了15%,而对生活不满意或非常不满意的人数比例则稳定上升。然而,在这一时期,中国农村地区家庭人均实际收入平均每年上涨了3.7%,城市地区则上涨了5.4%。伊斯特林和奥尼卡·塞万法(Onnicha Sawangfa)提供的中国人生活满意度或幸福感发展趋势的数据来自三个渠道:“盖洛普民意调查”、“亚洲民主动态调查”以及“世界价值观调查”。调查结果见表1。这三项调查结果均显示中国人的平均生活满意度得分呈下降趋势:从1997年的2.82下降到2004年的2.67;从2003年的3.73下降到2006年的3.68;从1995年的6.83下降到2007年的6.76(每项调查使用的评分单位不同)。1995年至2007年间,“世界价值观调查”中的幸福感得分同样从3.05下滑至2.94。遗憾的是,这些时间序列数据并不足以用来直接分析这种下滑趋势产生的原因。

因此,本文标题中的问题不能被置之不理,而是值得进一步研究。我们有必要回顾一下人们已经提出的导致所谓的“伊斯特林悖论”(Easterlin paradox)的几大原因。伊斯特林自己在其最初的论文以及随后的论文里所给出的解释是:收入对主观幸福感有积极作用,但期望对主观幸福感却有消极作用,而期望又随着收入的增加而增大,从而最终抵消了由收入带来的积极作用。此外,期望随着绝对收入的增加而增大是因为期望受到相对收入的影响。无论在富裕国家还是贫困国家,几乎每个人都表示在相同条件下,他们希望有更高的收入;人们对获得更高收入这一目标甘之若饴。因此,我们不得不正视这一现象并对其作出解释。伊斯特林的解释给我们提供的答案是:人们想要获得更高的收入是因为他们希望提高相对收入;或者他们意识到其竞争群体的收入将会提高;或者他们没有意识到自身的期望会随着收入的提高而增大。因此,人们就好比在一架“快乐水车”(Hedonic Treadmill)(指收入增长,但快乐却不相应增长,即所谓的“有钱不快乐”现象。——译者注)上奔跑。

“伊斯特林悖论”是否是微不足道的?对于该悖论至少存在三大质疑。最主要的批评认为幸福感得分毫无意义。然而,反驳这种观点并不难,因为从样本调查中估算出幸福感函数已经获得了广泛的成功。个人幸福感得分是因变量,而不同的个人、家庭、共同体的各种特征则是解释变量。在不同的国家与环境里,许多因变量可以产生带有可预测性标记的、规律性很强的显著性系数。

第二种批评认为关于幸福感的主观叙述在人与人之间不具有可比性。倘若研究的目的是在两个个体之间进行比较,那么这一点就非常重要。但在大量样本中进行群体之间(诸如男性与女性之间或年轻人与老年人之间)的比较时,这一点的重要性就极大地降低了。

第三种批评认为,人们会随着时间的推移而重新确定自己的幸福感得分。例如,如果人们调高了对其正常体验到的效用(utility)的期望,那么他们正常体验到的效用的提高并不会使他们自己叙述的幸福感比以前更高,即便他们体验到的效用比以前更高。因此,人们身处在一架“期望水车”上而不是“快乐水车”上。检验这一观点需要分别对“体验效用”(“净效用”或感觉)和主观幸福感(生活满意度)进行衡量。卡尼曼与克鲁格提出的证据表明,衡量净效用的标准在很大程度上适应于衡量生活满意度,由此推翻了这一批评。

与这些批评性观点相反,如今大量文献提供的证据(主要是针对发达经济体的证据)表明,幸福感与相对收入紧密相关。通常参照群体的收入的影响是负面的,但也有些研究表明它的影响是积极的。还有建立在证据基础上的研究指出,期望对主观幸福感非常重要。这一研究使我们有理由在“伊斯特林悖论”的框架下来探究本文标题所提出的问题。

三、调查、数据与方法

本文所用数据来自“中国家庭收入项目”(CHIP)在2002年进行的全国家庭调查。

在针对有户口的城市居民家庭以及从农村流向城市的移民家庭这样的子样本的问卷里,只有若干涉及主观幸福感的问题,但针对农村家庭的调查问卷中则包含了一个特别设计的有关主观幸福感的模块。本文的分析建立在短期情况的基础上,而无面板数据支撑。

针对所有三个子样本所提出的主观幸福感的问题都可以理解为“现在你有多幸福?”可供选择的答案有5个:非常幸福、幸福、一般、不幸福及非常不幸福。这些答案构成了大多数分析中的因变量。它要么被当作序数量度,要么被当作基数量度,前者涉及有序概率估计,后者涉及最小二乘法估计。根据埃达·费勒-I-卡博内尔(Ada Ferrer-I-Carbonnel)及保罗·弗利基特斯(Paul Frijters)的方法论研究,我们发现,使用序数量度和使用基数量度的测量结果并无实质性的区别,由于易于解读,因此我们仅列出基数量度的结果。受访者的身份是明确的,即被问及这一问题的是户主或者在场的主要家庭成员。

幸福指数方程中的解释变量包括个体、家庭、共同体的一系列社会经济特征。我们区分了所谓的基本变量、传统经济变量、比较变量、社会保障变量及态度变量。我们保留了这些文献各自的变量分类标准,但为了方便起见,在表格中仅列出了本文讨论的那些变量。

幸福感函数中的系数表示某些关联,但并不表示假设的因果关系。相反,这些系数也有可能反映出未观察到的变量对自变量和因变量的影响,甚至推翻整个因果关系。在某些情况下,我们会解释为何自变量会在没有建立起因果关系的条件下对幸福感产生因果性的影响,原因可能是该自变量与研究内容关系不大,也可能是缺乏有效的测量工具。这一解释对于我们的研究很重要,因为在解释收入这一重要因素时,我们尝试通过加入测量工具将自变量中的外生性变化的作用隔离开来。由于在进行横截面分析时很难找到可靠的测量工具,我们将相关的统计数据的测试结果呈现在每一张表格中,并在脚注中讨论了测量工具在理论上和语境上的可信度。

四、农村的幸福感

我们首先从分析农村的幸福感决定因素的文献开始探讨。尽管农村居民的收入相对较低,在中国经济发展中处于落后地位,但中国农村似乎并不是滋生对生活不满情绪的温床。样本中多达62%的人认为自己是幸福的或是非常幸福的,只有9%的人认为自己不幸福或者非常不幸福。非常幸福的分数为4分,幸福为3分……非常不幸福记为0分,由此,其幸福感平均得分为2.67分。然而,在幸福感得分中仍存在很大程度的变化,这种变化可以利用调查中的各种变量得到很好的解释。

农村家庭的幸福感函数见表2。该表的第(1)栏和第(2)栏分别为基本的最小二乘法方程和完整的最小二乘法方程;第(3)栏和第(4)栏分别为基本工具变量方程和完整工具变量方程,其中收入水平成为了测量工具。很多系数具有统计学上的显著相关性,其表征是可预见到的,这些系数也揭示了全球各地许多关于幸福感研究共有的规律性。例如,年龄与幸福感之间关系的剖面图呈U型走势,其中女性、已婚及身体健康这些因素都会提高幸福感。依据基本的经济学理论,传统经济变量会影响幸福感,但收入的自然对数及净财富值(积极影响)以及工作时间(消极影响)对幸福感的作用并不很明显。为排除收入变量的内生性,我们将之作为工具变量,这样会提高收入自然对数的系数值。我们预料到会有未观测到的因素,例如乐天派性格,会同时提高收入与幸福感,从而使最小二乘法方程中的系数出现向上的偏差。而向下的偏差则表明,期望会刺激收入增加,但会降低幸福感,或者表明存在测量误差导致的衰减偏误(attenuation bias)。即使如此,收入翻倍也只会使幸福感得分提高0.4个点[第(3)栏]。

尽管表面上看收入对幸福感并不重要,但仍有64%认为自己不幸福的人将缺少收入视为不幸福的原因。对这种存在差异的结论的可能解释是,幸福感不仅是收入的正函数,它也是期望的负函数,而参照群体的收入对期望有着决定性影响。参照群体的选定可能是由信息集和社会互动决定的。大多数农村居民将参照群体选定在本村范围内:68%的人会与邻居或同村人比较。

幸福感与受访者对其家庭在本村收入分配中所处位置的认识紧密相关(由于每村只有10户家庭成为调查样本,因此调查只能使用受访者所认识到的其在收入分配中的位置而不是真正的位置)。调查共区分出五类收入水平:远高于、高于、等于、低于及远低于本村的平均收入,在虚拟变量分析中,“等于本村平均收入”这一类是被省略的变量。所得系数很大:收入最高的这一类别的系数比收入最低的高1.05[第(2)栏]。由社会学家沃尔特·盖里森·朗西曼(Walter Garrison Runciman)等人提出的“相对剥夺”的观念看来与这一点存在关联。因此,家庭收入增加或减少产生的影响会因为本村收入同步整体增加或减少而被抵消。而人的期望似乎会根据共同体的收入进行调整,因此产生了“快乐水车”的现象。

相反,我们发现城市收入的不平等(由样本家庭人均收入的基尼系数来衡量)可提高幸福感。艾伯特·赫希曼(Albert Hirschman)的“隧道效应”(tunnel effect)(指拥挤在一条隧道里的两排汽车这一比喻)可以解释这一现象:一排汽车的移动至少一开始会提高如下期望,即另一排汽车也会跟着移动。因此,城市收入的不平等具有一定的“示范效应”,表明未来收入有可能会增加。

与参照收入一样,参照时间也有一定的关联性:那些当前生活水平比5年前高的人要比那些当前生活水平比5年前低的人感到更幸福。在其他情况一致的条件下,通过对比静态的期望值可以看到,那些预期未来5年收入会增加的人在当前的幸福感得分要更高,而那些预期收入会减少的人的幸福感得分更低。这一点与那种认为当前效用取决于当前消费,而不取决于所预期的未来消费的一般性假设不一致。这表明,人们将其未来的状况内化于他们当前的幸福感当中。既然如此,这就符合如下心理学研究的结论,即人们倾向于将他们的期望建立在当前收入的基础之上,他们更愿意使收入体现在未来而不是期望当中。

越来越多的证据表明,期望对幸福感至关重要。我们可将那些所选定的比较对象在本村范围内的受访者与那些所选定的比较对象在本村范围外的受访者区分开来。对于那些所选定的参考群体在本村范围外的人而言,本村范围内的相对收入的重要性较低,表明未来收入对其当前整体幸福感的影响的系数的值较小。这表明,相对于当前收入,眼界宽阔的村民的期望会因为其比较对象收入的增加而提高。

我们在幸福感函数中引入了一系列态度变量,试图探究其他的潜在影响。这些显著性系数表明,在其他条件一致的情况下,那些对生活的满意感更多来自人际关系而非物质产品和服务的农村居民要更幸福,当然,将这种因果关系倒置过来也是可能成立的。

五、城市的幸福感

城市户口家庭的幸福函数如表3所示。同样,表格分为四栏:基本的最小二乘法方程和完整的最小二乘法方程、基本的工具变量方程和完整的工具变量方程。完整方程只涉及有工作的受访者(占总数的64%),原因是这样可包括一系列代表城市保障缺失的变量。

针对一些标准变量,我们得到了一些传统的结论。城市居民的收入自然对数的系数大约是农村居民的两倍[第(1)栏、第(2)栏]:数据表明,城市居民更看中物质,因为城市生活提高了居民对收入的期望或需求。如果使收入变量成为工具变量,则其系数不再具有显著性——但使收入变量成为工具变量不是必要的。

我们的假设是城市居民中同样存在相对剥夺。我们发现了两个表明相对收入对幸福感具有重要意义的指标。首先,每一个城市的家庭按人均收入分成四个级别。如果将收入最高的1/4的家庭作为参照组,其他级别家庭的系数就会以负值呈直线递减趋势,这种影响在统计学上是显著的,在实质上也是重要的。不同城市之间的城市人均收入的差异足以使该变量不仅仅反映家庭收入中的差异。其次,所在省份的城市人均收入的对数系数为负值(但这只在最小二乘法方程中是明显的)。与农村不同,在城市,周围人的富裕程度对期望的影响会加剧相对剥夺感。

在其他条件不变的情况下,那些认为收入分配在全国和本市范围内都平等的人会更幸福,虽然我们尚不清楚这二者何为因,何为果。与农村居民一样,未来预期收入对当前的幸福感是很重要的,这可能是因为人们将他们未来的状况内化了,并且同时也认为他们在未来持有的期望会与当前持有的期望一样。

调查开展前的几年里,国有企业的裁员率很高,失业工人在再就业方面面临着难题。社会保障体制正由以雇主为基础向以保险为基础转型,失业津贴无法保障,因此许多失业工人拿不到多少钱。我们预计,城市生活中新的不确定性会降低幸福感。因此,我们探究了不安全感对城市居民幸福感的影响。

当前的失业状况以及过去的失业经历是一个显著的负值系数,用人企业面临亏损这一虚拟变量也是一个显著的负值系数:企业亏损将增大员工被辞退的可能性。这与埃米尔·涂尔干(Emil Durkheim)提出的“失范”有一定的关联。他将“失范”定义为社会制度遭到破坏、人们互相感到绝望时的无规范状态。经济的迅猛发展、市场的快速崛起、制度支持的撤离以及意识形态的终结都会导致“失范”状态。调查中,我们并未为了理清“社会失范”而提出有关态度的问题。然而,我们会问受访者他们认为最重要的社会问题是什么。具有启发意义的指标是幸福函数中的三个负值系数:腐败、社会两极分化以及道德沦丧。

六、城乡比较

接下来我们将对中国的农村与城市进行比较。众所周知,中国存在明显的城乡差异。在整个经济改革期间,城市与农村的家庭人均收入比已超过2∶1,事实上,近几年来,尽管经济改革及市场化部分地整合了城乡地区,但这一人均收入比值仍在不断攀升。2002年,即调查开展当年,该比值达到了3∶1。因此,我们预计城乡在主观幸福感方面会相应地出现明显的差异。但是,我们的调查显示,当我们将幸福感折合成基数值的时候,城市的幸福感得分并不比农村的得分高。事实是,城市居民的平均幸福感得分(2.5)反而要低于农村居民的平均得分(2.7)。那么该如何解释这一结果呢?

首先,我们利用两个子样本中相同的方程中的那些变量,对幸福感的平均差进行一种标准的瓦哈卡分解(Oaxaca decomposition)。当然,收入差异的存在也的确使该问题更为复杂。使农村居民的幸福感提升的是他们出众的幸福感生成函数(generation function)。遗憾的是,该结果大多是由函数中的截距项引起的,而这些截距项还没有得到解释。因此,我们有必要从各自不同的城乡幸福感函数中探求其原因。

有可能在某些社会中,人们出于文化的原因而不愿意提及自己幸福还是不幸福,从而使我们在不同文化群体间所做的对比在结果上可能是误导性的。因此,城市居民比农村居民更愿意承认他们不怎么幸福这一点也可用来解释我们的调查结果。我们无法否定这样的假设,但是有一项证据可以反驳该假设。我们可以看到,居住在城市的农村移民家庭自述的幸福感平均值要低于城市家庭。在目前还属于农村社会的家庭中,我们没有看到那种不愿承认自己不幸福的文化。

根据表2与表3,我们倾向于如下的解释。一方面,尽管在中国社会中,农民相对较贫困、社会经济地位较低,但中国农村并不是滋生人们对生活不满情绪的温床。根本原因是农民获得的信息量有限,可选择的参照群体范围较狭小,他们预期未来收入会提高,并且重视个人关系与共同体关系。另一方面,尽管城市居民收入相对较高,但他们的幸福感相对较低,并期望未来的收入更高,这与近年来形成的城市社会的特征有关。由参照群体决定的高期望看起来导致了相对剥夺现象,这种相对剥夺加剧了不幸福感。此外,劳动力过剩、失业以及其他各种社会弊病导致的不安全感的加剧也使得城市居民感到不幸福。

七、移居人口的幸福感

近年来,中国从农村移居城市的人口显著增加:2002年,移居人口已突破1亿。许多移民只是暂住在城市里,但定居城市对他们来说越来越容易。移居城市的一个重要推动力是城市收入高于农村收入。2002年的全国家庭调查有一个特点——它包含一个由移居人口构成的具有全国代表性的子样本,即那些居住在城市但持有农村户口的家庭。我们的文献中分析了这些家庭的主观幸福感。这些相对稳定的移居人口的平均幸福感得分要低于农村居民。这似乎与建立在效用最大化基础上的有关农村—城市移民的经济学理论不一致。存在三个可能的原因导致移居人口的幸福感低于农村居民:城市生活的艰辛、自我的选择及期望的提升。

接下来我们将测算移居人口的幸福感函数(表4),表4中第(1)栏和第(2)栏涉及的是最小二乘法,第(3)栏和第(4)栏涉及的是工具变量法。同样,我们得出来一些基本变量的一般性结果。人均收入自然对数的系数明显为正值,但该数值表示收入增长一倍只使幸福感得分上升了0.13[第(2)栏]。尽管系数有所增加,但收入水平不重要这一推论并没有因为将收入变量变成工具变量而有所改变。该系数随着移居人口在城市所待时间的延长而增大,这要么说明存在一个自我选择的过程,要么说明随着移民人口扎根城市,他们日益看重物质。尽管当前收入对幸福感来说并不重要,但对未来5年收入的预期对当前的幸福感得分产生了重要而显著的影响。同样,这说明所预期的未来的幸福感已融入当前的幸福感中,但这也说明人们对于如下情况没有充分的估计,即当收入变化时,他们的期望会发生怎样的改变,这还说明他们对未来幸福感的判断是建立在当前的期望之上的。另一种解释是,所预期的未来的收入决定了当前的消费,这符合关于消费的“永久收入”理论(permanent income theory),因此,如果在幸福感函数中当前收入被当前消费所代替,则这一关系就不复存在了。然而,这样的替代对于预期收入系数不会产生明显影响。

当那些表示自己不幸福或者非常不幸福的移居人口被问及不幸福的原因时,超过2/3的人认为他们的收入过低。这一指示性信息表明人们对于相对剥夺的认知可能具有重要意义,所居住省份的城市居民人均收入系数显著为负值,且为较大的负值,这证明了上述信息。这一影响对那些在城市居住的时间超过了移居人口在城市居住的平均时间(即7.5年)的移居人口更大。移居人口会将自己的处境与新环境中的其他人进行比较,住的时间越长,越会进行这种比较。

中国的政治经济给予了城市户口居民一系列农村户口居民无法享有的权利与特权。从农村移居城市的人口基本上是“二等公民”。当我们将代表这些弱势群体的不同指标涵括进幸福感函数中时,对工作的不满意、对移居人口受到的歧视的认知以及就业保障的缺失这些因素的系数都显著为负值。移居人口令人不满的处境以及他们不舒适的和没有保障的工作降低了幸福感。

我们探究了为什么从农村移居到城市的人口的平均幸福感要低于农村居民的原因,方法就是利用幸福感函数进行一种分解式分析,这些幸福感函数所包含的幸福感决定性因素对于移居人口和农村居民而言是相同的。这种分析的目的是为了解释从农村移居到城市的人口的幸福感得分为什么会低了差不多0.31,它区分了各解释变量不同的平均值在其中产生的影响与这些变量的系数在其中产生的影响。人口特征的影响实际上会增加平均幸福感得分方面的差异:特别是从农村移居城市的人口平均收入比农村人口更高。因此,我们可以从农村居民出众的幸福感生成函数中找到其解释。在这里,对未来收入的预期至关重要。将静态收入作为参照范畴,从农村移居城市的人口的各种系数一律较低,这说明相对于当前收入,他们期望更高的收入。如果期望取决于相关的参照群体的收入的话,这一点是可以预料得到的。农村受访者对农村社会而言具有代表性,所以他们的平均收入接近于参照群体的平均收入。但是从农村移居城市的人口对于城市社会而言不具有代表性,这些移居人口在城市收入分配中往往处于较低级别。如果从农村移居城市的人口与城市居民以及其他移民进行比较,那么他们对收入的期望就会高于他们当前的收入。

我们同样对从农村移居城市的居民与城市户口居民之间在平均幸福感方面的差别进行了分解,这些移居人口的幸福感得分比城市户口居民低了0.11。在此情况下,只用系数差异并不能解释该现象。一般性特征方面的两大差异能够解释所有的差别:城市居民更高的平均收入以及他们在城市收入分配中所处的优越地位。在城市收入分配中所处的位置对幸福感有较大影响,这一点对于从农村移居城市的人口和城市居民这两个子样本而言都是如此。根据生活水平将居住在城市的家庭划分为四个等级,则在最低的等级中,从农村移居到城市的家庭所占的比重远高于城市家庭。如果相关的参照群体的收入会影响期望,那么从农村移居城市的人口在城市收入分配中所处的不利地位就能够解释为什么他们会拥有相对于当前收入而言更高的收入期望。

可能存在一种基于未观察到的人口特征的筛选过程。例如,从农村移居城市的人口可能在天性上就是不快乐的人,他们未能通过移居而找到幸福感。我们的测验是用幸福感得分的余差(实际的得分减去所预计的得分)作为天生性格的指数,将该变量代入如下概率方程,该方程的预设是从农村移居城市的人口认为城市生活会比农村生活带来更大的幸福感。其所得系数显著为正值,且数值较大,这意味着未观察到的人口特征是在移居之后形成的。因此,该解释缺乏实证支持。

本文集中讨论了人们相对于当前收入而持有的期望,但我们所获证据都是间接的。理想的情况是,我们应该对各种期望进行测量,至少应该对收入方面的期望进行测量。在有关农村的数据集中存在一个“收入期望”的代理变量,我们对其进行了分析。

受访者被问及:“维持家庭一年生活所需的最少收入是多少?”我们合理地将其视为收入期望的代理变量,这一点是有可能的。策略是先分析其决定因素,然后将收入期望作为额外参数涵括进此前已经被估算过的农村居民的幸福感函数中。

在收入需求的人口统计学和生理学方面的决定因素中,我们发现良好的身体状况(降低收入需求)、对乡村诊所的满意度(降低收入需求)以及家庭的规模和成员都很重要,受访者的年龄、性别及婚姻状况可能也有一定影响。在相关方程中,家庭收入的自然对数的系数为显著性正值,在最小二乘法方程中为0.19,在工具变量方程中为0.57,也就是说,实际收入增加一倍将使受访者所认为的家庭所需的最少收入在两个方程中分别提高19%和57%。受教育年限的系数也为显著性正值:受访者受教育程度越高,收入需求就越高。若将静态生活水平作为基本范畴,那些当前生活水平低于5年前的受访者持有更高的收入期望。相反,金融资产对期望会产生负面影响,即财富的增加会带来安全感,而不是提升期望。那些其主要参照群体在本村范围外的受访者持有更高的收入期望,那些收入低于本村平均家庭收入的家庭也是如此。

在第二阶段,我们将收入期望变量加入测算幸福感的函数中,它被再次转化为基数值。在相关方程中,人均收入的自然对数和人均所需的收入的自然对数都变成了工具变量。当其他可能代表各期望的变量像最小收入需求那样被引入时,这些变量的系数通常是显著的。然而,我们特别感兴趣的是收入期望。正如所预期的那样,家庭人均收入的自然对数的系数在最小二乘法的详细说明中为显著性正值,平均值大约为0.20;在精确度较低的工具变量法估测中,该系数虽更大,但不是显著性正值。所需最少收入的自然对数的系数为显著性负值,在最小二乘法估测中平均值为-0.07;在工具变量法估测中,该系数为更大的负值,但不是显著性负值。尽管我们对合适的工具变量进行了传统的统计学检测,但我们不可能找到一组能够可靠地确定两种收入变量各自影响的工具变量。然而,这一系列的结果则为我们提供了直接证据(虽然只是启发性的),表明在其他条件一致的情况下,持有更高的收入期望会减少幸福感。此外,正负系数间的对比表明,人们部分处在一架“快乐水车”上。

九、结论

现在我们要考虑这一系列基于横截面分析的结果是否可以回答并解释标题中所提的时间序列问题:经济增长会提升中国人的幸福感吗?

在所有三个子样本——农村居民、城市居民以及从农村移居城市的居民——中,当前收入对幸福感具有积极且显著的影响。然而,在所有子样本中,当前收入的系数都不大。显然,还存在其他更重要的决定个人主观幸福感的因素。

其次,个人收入水平对幸福感的纯影响会因为经济发展使人们收入普遍增加而被进一步削弱。随着参照群体收入与自身收入同时提高,相对收入的纯粹下降会减少个人幸福感。随着经济发展,“与民俱进”是至关重要的。

第四,期望受到参照群体及参照时间的影响。对农村居民来说,参照群体基本上是同村的村民,对城市居民来说,参照群体是同城的居民,而对从农村移居到城市的居民来说,参照群体则是居住在城市的其他居民以及农村户口的居民。让人产生相对剥夺感的并不是“任何其他人”的收入,而是“你所认识的人”的收入,而正是这些人构成了参照群体。

第五,中国全国家庭人均收入的基尼系数从1988年的0.39上升到了2002年的0.47。日益扩大的收入差距可能会减少幸福感,但是当地参照群体的重要性、存在示范效应的可能性以及相对剥夺的效应都使收入差距与幸福感之间的这种关系变得错综复杂。

第六,对收入的期望在很大程度上受到参照时间点的收入的影响,这主要受当前收入支配。对收入的期望主要是由当前收入(包括绝对收入和相对收入)决定的。然而,似乎也会存在一种齿轮效应(ratchet effect):原先的收入也会影响期望,因此,在其他条件相同的情况下,曾经收入下降过的经历会降低幸福感。总而言之,本文的分析强调了期望在人们感知自身幸福方面所发挥的重要作用。

第七,对未来收入的期望对当前的幸福感来说是至关重要的。这表明对经济发展前景的悲观看法会严重影响幸福感,甚至影响政局稳定。

利用这些实证研究结果的框架,我们可以看到,那些根源于经济发展或伴随经济发展而出现的经济机制中的变化和社会中的变化可能会影响所有中国人的幸福感。收入增长本身带来的影响是有限的,因为它也会导致期望的增加,这是自身收入和相对收入共同作用的结果。相对收入在三个子样本中对主观幸福感的重要性以及日益扩大的收入不平等现象都有助于解释幸福感得分没有随收入水平提高而增加的原因。经济改革与市场化导致城市中出现了新的不安全感和不确定性,这些对人数日益增加的城市居民的主观幸福感产生了消极影响。特别是,从农村移居城市的居民(其人数日渐庞大)既要忍受城市二等公民这一身份带来的痛苦,还要承受其参照群体已经扩展到更富裕的城市户口居民这一点所带来的痛苦。由于农村居民的参照群体扩展到了本村范围之外,即他们将移居城市的居民作为了参照群体,所以这些移居城市的人口也会减少农村居民的幸福感。这些发现可以解释近年来中国的平均幸福感没有提高,甚至反而下降的原因。

中国的经验是否普遍适用于发展中国家?伊斯特林与塞万法对12个发展中国家做了详尽的描述性研究,这12个国家具备时间跨度足够长、可供比较的时间序列数据。所有12个国家都经历了实际人均收入的增长。其中,3个国家(中国、印度及智利)的平均生活满意度出现下滑,其余9个国家在这方面的得分出现了上升,虽然只有2个国家(墨西哥和委内瑞拉)的上升具有统计学意义上的显著性。然而,这种分数上的变化与人均收入增长并不是正相关关系,在所有国家,其分数上的增长都没有达到根据该国内部的横向关系所预测的数值。

中国的经验在转型经济体中普遍吗?伊斯特林研究了东欧13个前共产主义国家的幸福感得分。当经济崩溃时,幸福感随之崩溃,但它并未随着之后收入的提高而相应地恢复到原来的水平。这归咎于伴随着向资本主义的转型而出现的非收入方面的变化,例如日益增加的失业、不平等和不安全感。而中国的渐进式改革避免了经济崩溃,但与其他转型经济体一样,伴随经济转型而来的社会经济变化可能会降低人们的幸福感。

我们的研究提出并阐明了一些基本的规范性问题和政策性问题。主观幸福感在多大程度上应该成为社会福利函数的一部分,并被视为政策制定的标准之一?最终,价值判断是不可或缺的。分析中,我们观察了一些可信的、合理的规律。因此,在作出价值判断时,只是将人们所描述的对于自身幸福的认知当作无关紧要的东西而加以忽视是很困难的。在经济增长带来的收益与伴随增长而来的社会经济变化导致的损失之间存在某些艰难的政策方面的权衡,而人们对于这一点的认识还远远不够。

25年来,中国改革的决策者把实现经济快速增长放在首要位置。然而,在过去5年里,政策目标的重心已逐渐转向创建一个“和谐社会”,例如,政府更关注减少收入不平等现象和改善社会保障体制等问题。这一举措可以被视为对本文所提及的问题的回应。

注:

本文原载英国杂志《牛津发展研究》(Oxford Development Studies)2011年第1期,译文有删节。